在開發領域裡,Arm 與 GitHub 兩大生態正走向更深度的整合,為雲端到邊緣(cloud-to-edge)軟體開發,注入了一股全新的動能。本文將從技術脈絡、工具鏈革新等面向剖析這次整合如何改變「在 Arm 上開發」的方式,為開發者帶來什麼新機會。

「Arm + GitHub」正當其時

過去,若你要在 Arm 架構上開發、測試並部署雲端原生應用、Windows on Arm 系統、或邊緣 AI 軟體,你可能面臨的挑戰包括:工具鏈不齊、編譯需跨架構、CI/CD 環境需自行架設、推向邊緣裝置流程繁複。而如今,Arm 與 GitHub 的合作,正是針對這些痛點提出「平台化」解法。

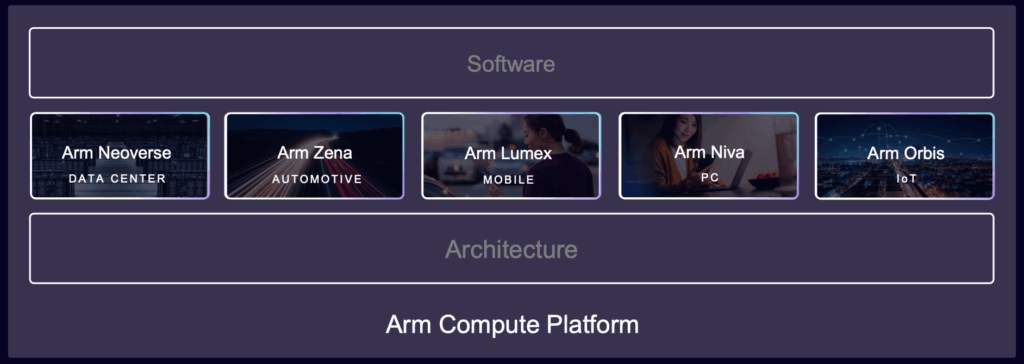

首先,Arm 是全球最普及的運算平台之一,其 Neoverse、Zena、Lumex、Niva、Orbis等系列處理器,從雲端伺服器、汽車、行動裝置、PC,到IoT均有涵蓋,而 GitHub 則是全球最大開發者社群的基礎平台。因此,兩者的互相整合,正是開發者樂觀其成的事。

其次,從 CI/CD 流程看:借助 GitHub Actions 與 Arm64 hosted runners,開發者可直接在 Arm 架構的主機上執行測試、建構、部署,而無需再做 x64 模擬或轉譯。正如 GitHub 部落格所言:「以前在 Arm 上建構時要自 host 或用 QEMU 模擬,現在能直接在 Arm64 native 環境中運行」(The GitHub Blog)。

最後,AI 程式碼生成工具如 GitHub Copilot 的出現,也提供了新的開發方式:程式碼撰寫、模板建構、遷移容器化這類工作,不再完全仰賴手工,而可以由 AI 輔助加速。Arm 將其工具鏈整合進 Copilot 擴充,意味著「為 Arm 架構優化」的程式碼建議與遷移流程將更為普及。

換句話說,這場整合的時機成熟:開發者既有資源也有需求,而平台提供者也已完善基礎條件:從雲端到邊緣、從 x64 到 Arm、從人力撰碼到 AI輔助,一條新的開發脈絡正在形成。

工具鏈革新:從 Copilot 擴充、Arm64 Runner 到 CI/CD 工作流程

這次革新的亮點可視為三大工具的進化:一是 Arm 為 GitHub Copilot 推出的擴充;二是 Arm64 hosted runners 在 GitHub Actions 的整合;三是從雲端原生到邊緣 AI 部署的完整 CI/CD 流程優化。

1. Arm 針對 GitHub Copilot 的擴充

Arm 宣布將於 GitHub Marketplace 推出「Arm Extension for GitHub Copilot」,此擴充將內建經挑選的資料集(curated datasets)、並提供針對程式碼遷移、容器化、CI/CD 流程與效能優化的專用工具,確保從雲端到邊緣部署的體驗更加流暢。

對於開發者而言,這代表什麼?想像你從 x86 遷移 Arm 、或是要在 Arm64 裝置部署 AI 推論模型,以往你得自行找適配程式碼、改寫建構腳本、測試效能、然後再部署。但有了這個 Copilot 擴充,你或許可以在 IDE 中收到建議:哪段程式碼適合 Arm SIMD 指令、哪個 Docker 容器該標註 arm64 architecture、CI 腳本裡 runs-on 應該設定為 ubuntu-22.04-arm 或 windows-11-arm。這樣一來,從「撰寫→建構→部署」的流程就被壓縮、抽象化,開發門檻顯著降低。

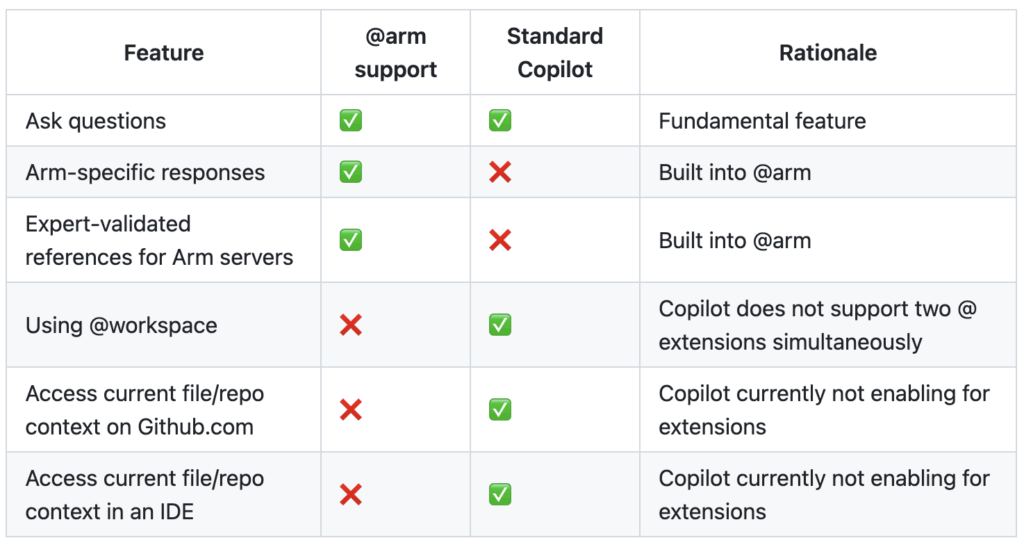

Arm extension vs standard Github Copilot(source)

2. Arm64 Runner 整合至 GitHub Actions

GitHub 去(2024)年宣布推出 Arm64 Linux 與 Windows Native Arm Runners,供 GitHub Actions 使用,並已開放給 Team 與 Enterprise Cloud 方案客戶。

根據 GitHub 官方說明,這些 Runner 為開發者提供了更具效能與成本優勢的基礎設施:

- 不再需要透過模擬器或跨平台建構(cross-compile)來支援 Arm。

- 減少碳排放:Arm 伺服器已證實比 x86 同類工作負載省電 30–40%。

- 與 PyTorch 等 AI 框架相容,使 ML / MLOps 管道在 Arm 上更具落地性。

舉例一個實務情境:如果你的 GitHub 工作流程原本是為 x64 架構打包 Linux 二進位檔並部署至伺服器,透過 Arm64 runner 你可以選擇 runs-on: ubuntu-22.04-arm 然後打包適用 Arm 的 二進位,直接部署到 Arm 伺服器或邊緣裝置;整體流程更簡捷、更快、更低成本。(DEV Community)

3. 從雲端原生到邊緣 AI 的完整 CI/CD 流程

有了 Copilot 擴充與 Arm64 runner 作為工具基礎,整體的工作流程也得以升級。Arm 官方指出:透過 GitHub Actions、原生 GitHub Runner 和 AI 框架(由 Arm 支援),正在為全球 2,000 萬開發者解鎖簡化的 AI 工作流程與部署。

具體來說,這流程可展開為:

- 在 IDE 中透過 Copilot 擴充,快速撰寫適配 Arm 架構的程式碼、容器化 Docker 映像、遷移 CI/CD 腳本。

- 在 GitHub Actions 中設定 runs-on 為 Arm64 runner,啟動建構、測試、容器打包流程。

- 部署至雲端 Arm 伺服器或邊緣裝置(例如 Windows on Arm 裝置或 Arm 架構的嵌入式系統),並持續監控、效能優化。

- 從開發→部署→運維皆在 Arm 架構中完成,減少跨架構轉換成本、提升效率。

這也意味著,「從雲端到邊緣」不再只是一句口號,而是實務可行、工具已到位的開發流程。尤其對於需要 AI 推論在邊緣裝置運行(如 IoT 感測器、智能零售裝置、嵌入式 AI 模組)者,這條鏈路正變得越來越順暢。

未來展望

當下只是這場革新的起點,我們有理由相信未來還會走得更遠。以下為三大趨勢值得關注:

趨勢一:從 AI 輔助程式碼到 Agentic 開發

目前 Copilot 擴充為開發者提供建議、模板、遷移工具。但未來,Arm 與 GitHub 正在推動「Agentic AI」流程——也就是說,開發者不只是被 AI 協助寫碼,而由 AI 代理某些開發流程,例如掃描程式庫、建構多平台映像、自動優化效能。Arm 在其部落格中提到:其「Cloud Migration Assistant Custom Agent」將整合 Copilot custom-agent 框架,實現「理解開發者意圖→執行架構準備→提供行動建議」的完整套件。

若這條路走通,那麼開發者將由 寫碼者 過渡為 設計者+監控者+優化者,由 AI 主導重複性流程、自動產出多架構 Pipeline、部署至雲邊緣。

趨勢二:全面多架構/多平台支援成標配

目前我們看到的是 X64 → Arm 的轉變;未來可能進一步擴展至 RISC-V 或其他專用處理器架構、整合 FPGA/專用 AI 加速器。對於 CI/CD 工具而言,「多架構構建」將成為標配。Arm 與 GitHub 的合作,正是為這樣的「不再只有單一架構」做預備。

在這樣的環境裡,開發團隊將需要:一個流程可以撰寫一次、測試多架構、打包多平台、部署雲端/邊緣/嵌入式。這樣的設計思維,現在開始養成就比等到被動迎接時更具競爭力。

趨勢三:邊緣 AI + 低功耗算力普及化

Arm 架構一直以來的優勢之一是低功耗、高功效。當邊緣 AI 裝置(如智慧感測器、智慧攝影機、車載裝置)越來越普及,開發者在 Arm 上能直接編寫並部署模型與推論流程,將會是大勢所趨。Arm 這次整合工具鏈的加速即是為此做準備。

結語

當我們回頭看,這次 Arm 與 GitHub 的結合,不只是工具一時升級,而是開發流程的一次質變。從「需要特別適配 Arm」到「已支援 Arm 原生流程」、從「僅雲端」到「雲端+邊緣」,從「人力寫碼」到「AI 輔助+自動化 Pipeline」——這條路正慢慢從可能性走向可用性。

隨著工具與平台越來越成熟,我們所等待的,不再是「什麼時候能用 Arm ?」而是「我今天想做什麼,就能用 Arm + GitHub 完成嗎?」

(責任編輯:歐敏銓)

》延伸閱讀:

- 【Podcast】蜂群致勝:AI 協同如何重塑作戰與智慧系統 - 2026/01/29

- Edge AI 視覺模組如何讓無人機智慧飛上天際? - 2026/01/29

- AI需求推升記憶體市場產值連創高峰 2027可望實現50%以上年成長 - 2026/01/28

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!