國科會轄下國家實驗研究院國家地震工程研究中心(國研院國震中心)開發出先進的「高樓強震預警系統」,可提醒高樓民眾即將遭遇會產生明顯搖晃的地震襲擊時,事先做好「趴下、掩護、穩住」的防護動作,確保自身安全。

當手機突然響起警報聲,有可能是收到國家級警報的地震速報,當交通部中央氣象署預估某地區即將遭遇震度較強的地震波時,就會針對該地區的民眾發出。但中央氣象署是針對描述「地表」搖晃程度的震度做預估,有些地震,在該地區的震度不強,卻會因為地震本身的特性,以及高樓建築物的特性,造成該地區「高樓」較嚴重的晃動,國研院國震中心的「高樓強震預警系統」,就可以針對這種地震,向高樓住戶發出警報。

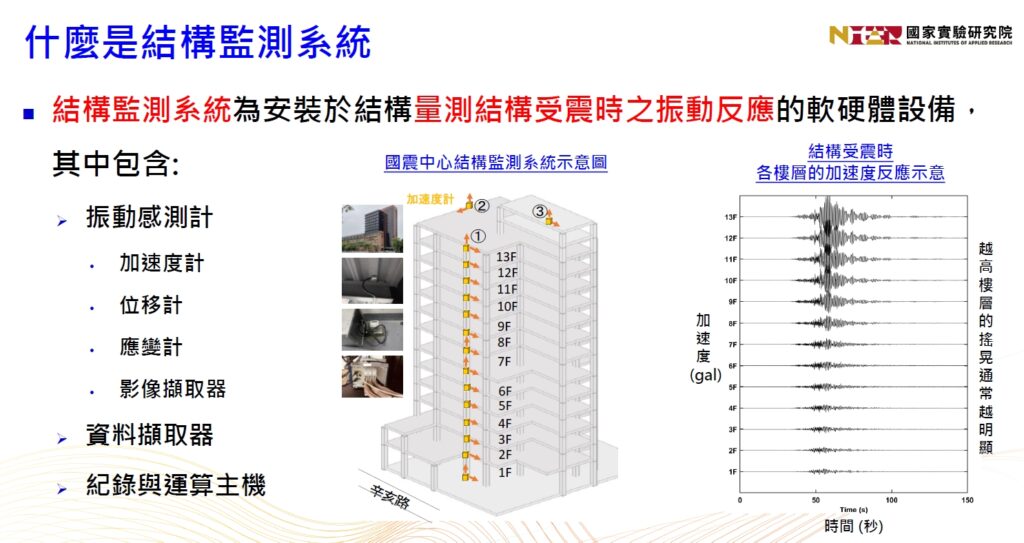

「高樓強震預警系統」的技術來源,是國研院國震中心開發的「智能結構監測技術」,其先藉由安裝於全台十餘棟建築物的「結構監測系統」,累積量測建築物結構的受震反應數據,如加速度、位移、應變……等。過去這些數據主要是提供學研界研究開發建築物耐震技術,而國震中心則運用這些監測數據,開發出「智能結構監測技術」,其中包括「高樓強震預警系統」,以及「結構震損警示系統」。

圖片來源:國研院國震中心

震前發布預警,震後立即評估

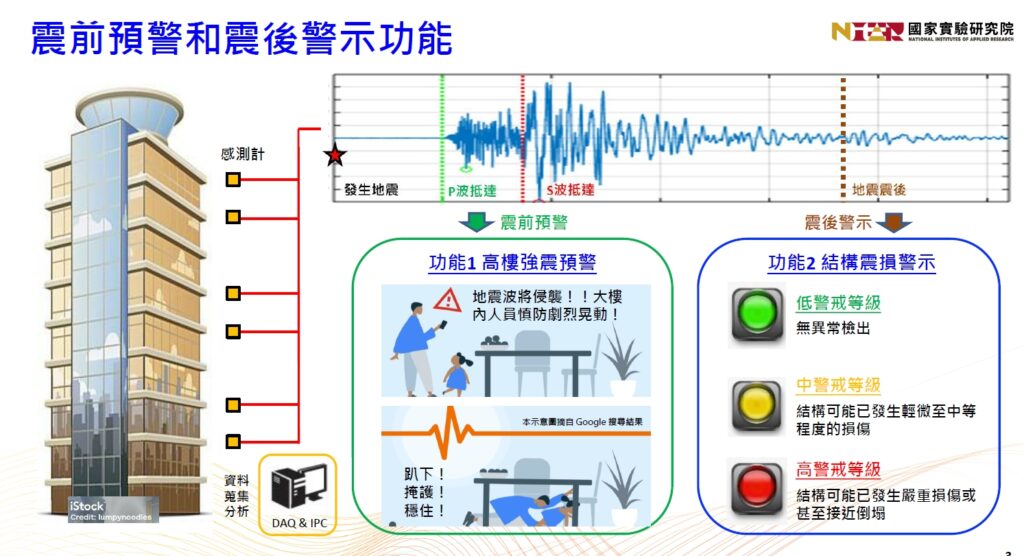

目前由中央氣象署所發佈的地震早期預警訊息,主要是依據「地表」的搖晃程度是否達警戒標準,但部分地表搖晃程度未達警戒標準的地震,仍可能會因為地震波與高樓本身的特性,造成高樓產生「共振效應」,引起嚴重晃動。

「高樓強震預警系統」,運用結構監測數據,事先掌握建築物的結構振動週期,以及高樓層的受震反應特性,震時再利用早期的震波P波,分辨後續的震波S波是否將引致高樓強烈晃動,來決定是否發佈預警訊息,讓高樓層的住戶可事先採取防護措施來減少損傷。

「結構震損警示系統」,則是在地震發生後,即時分析各種結構監測數據,綜合考量該地震波是否已造成結構不可恢復的變形與損傷,再透過綠燈、黃燈與紅燈等警戒燈號,呈現結構最可能的狀態,讓住戶和管理單位可以及早擬定最合適的因應作為:綠燈表示無異常;黃燈表示建築物可能有輕微至中度的損壞,建議應進行現場巡查檢視作業,確認損壞狀況,並視情況委託專業技師進行結構安全詳細評估作業;紅燈則表示建築物可能有嚴重的損壞,建議人員應先自建築物撤離,待確認結構無倒塌的疑慮後,委由專業技師入場進行巡查檢視,進行結構安全詳細評估作業,至確認結構安全無虞後方可完全恢復使用。

圖片來源:國研院國震中心

事先安裝系統,減少地震損傷

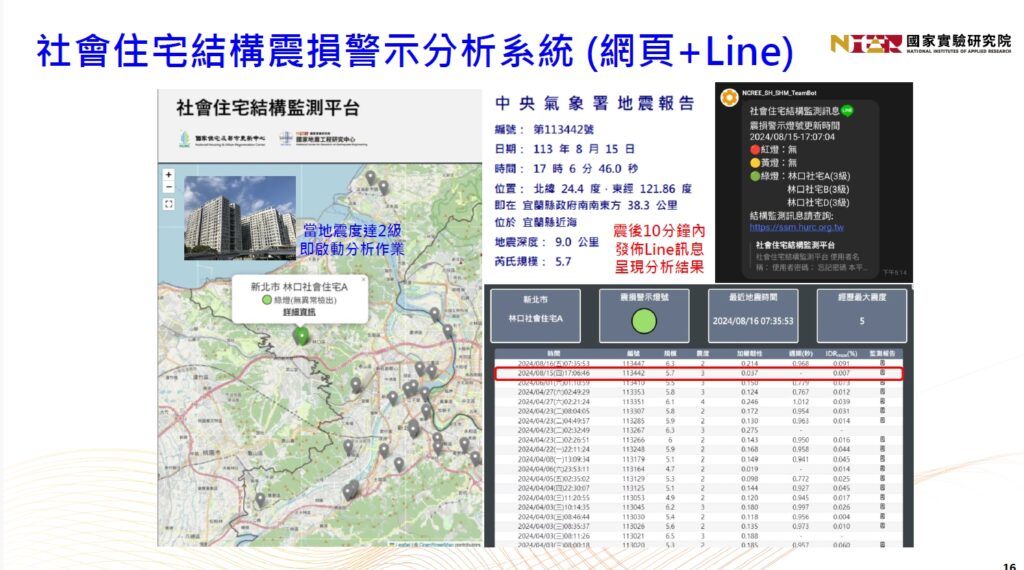

目前包括國研院國震中心、國研院國家生物模式中心與國家住宅及都市更新中心的林口社會住宅等數棟建築物,已安裝了「高樓強震預警系統」或「結構震損警示系統」,可減少地震發生時人員可能遭受的危害,相關管理單位亦可在震後立即掌握結構的狀況,以擬定適當的震後應變作為。

由於每棟建築物各自具有不同的特性,因此上述系統必須各別進行申裝與設定,國研院國震中心也規劃將相關技術技轉廠商,由廠商提供服務。

圖片來源: 國研院國震中心

- 【Podcast】戰場透明化:解碼 GIS Arta、Kropyva 與 Delta 生態系統 - 2026/02/03

- 大廠帶動 預估2026年全球AR眼鏡出貨可達95萬台 - 2026/02/02

- 以AI助力更準確的氣象預測!NVIDIA新推開放性氣象模型與工具組合 - 2026/02/02

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!