作者:歐敏銓

最近給過兩次演講,主題是「廠商如何擁抱自造者運動?」且來為文做些闡述。

事實上,擁抱外部資源並非新鮮事,早在上一波的網路世代,軟體開發者的重要性就已水漲船高,到了2007年後的行動網路世代,更興起所謂的APP經濟,在這經濟體系中,APP開發者更成了資通訊大廠爭相搶奪的對象。

資通訊大廠極力拉攏Coders!

如今,這世界已走向IOT的世代,而IOT的應用顯然是朝分眾化、破碎化發展,而且創新頻繁而快速。這些特性已讓大公司跟不上變化的腳步,反觀有創意、有技術的Maker如魚得水,除了將作品送向市場、走向創業外,也可以是廠商維持創意能量的好夥伴。

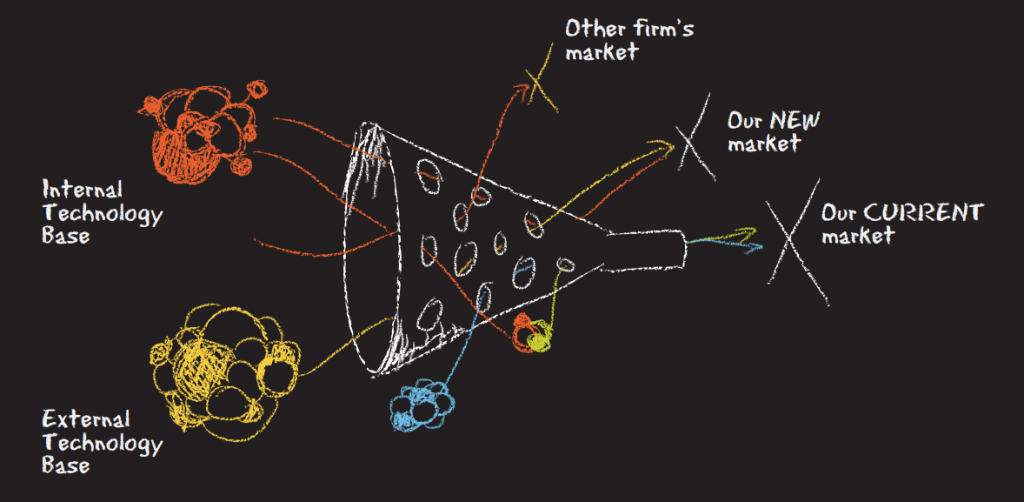

對廠商而言,這種結合外部力量的模式早有專家指出,即所謂開放式創新(Open Innovation),做法上又分為Inside Out和Outside In兩種。前者指的是將企業內的資源提供給外部使用(例如將手上的專利開源);後者是結合外部的創新或聰明的腦袋,快速補足自己欠缺的能力,找到轉型的契機。

且以雷虎科技為例,他們是一家有40年歷史的老牌模型公司,旗下有各種搖控車、船、無人潛水艇(ROV)和無人機等產品。談上述模型的技術及品牌、通路,他們掌握了全球性的資源與能力,但想為這些車、船、機換上有智慧的「腦袋」和新玩法,這就不是他們擅長的領域了。

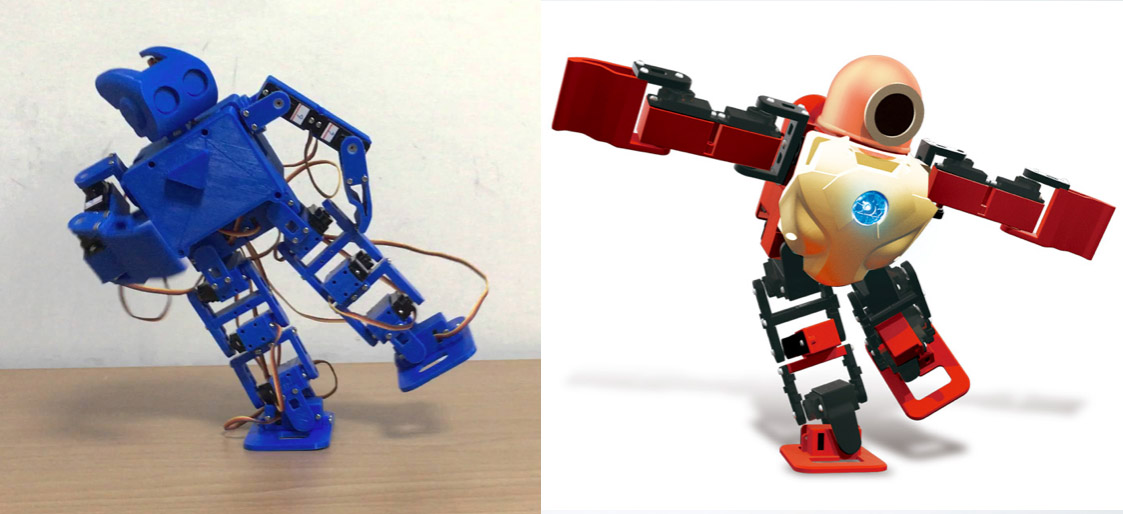

反觀Maker圈,自走車、無人機正是Maker最愛玩的題材,即使是高門檻的ROV也有社群投入在研究。雷虎也清楚這點,並嘗試與Maker串連,第一個合作開發的題目,即是機器人,以社群高手開發出的miniPlan機器人為基礎,進一步與Maker團隊共同做出商品化的Robohero機器人,目前已準備打入全球市場了。

社群版的miniPlan(左) vs. 消費版的Robohero(右)

這只是一個例子,還有很多廠商可以和Maker結合的角度,這裏就不一一列出了。

然而,廠商遇上Maker,一定會擦出天雷地火嗎?其實不盡然。

最常見的狀況是,廠商以為Maker是有求必應的萬靈丹,或天縱奇才的發明家,或不用花大錢就能完成廠商要求的便宜外包…. 若是這樣想,雙方合作往往只是抱怨的開始。

事實上,”Maker”本身就是一個混合性的名詞,有人愛玩、有人想創業;有人懂技術,有人充滿創意。廠商需要真正走進Maker社群,花一段時間和大家”混”在一起,才有可能了解他們,也才有辦法與他們一起做些有趣、有意義的事。

因此,關鍵在於心態:尊重社群、投入社群和回饋社群。做到這三點,才能建立深刻的夥伴關係,讓彼此站在同一陣線,為共同的目標打拼。

- Gemini Robotics的突破: 賦與機器人高等「思考能力」 - 2026/01/23

- 抗干擾!無人機如何完成戰場狙擊協同任務 - 2026/01/21

- Shield AI:用AI驅動無人機重新定義前線 - 2026/01/20

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!

2016/10/01

聽過其中一場,很精彩