「我們不只是加快模擬速度,而是真正讓 AI 成為科學發現的引擎。」

當 RIKEN(理研)旗下 iTHEMS(跨領域理論與數學科學中心) 的研究團隊,在 2025 年於 SC ’25 超級運算大會上公布了一項突破性的成果——以人工智慧結合高性能運算,完成首個可追蹤超過 1000 億顆恆星 的 Milky Way(銀河系)模擬模型——天文界振奮不已。

這不只是技術上的進步,而是一場觀測、理論與計算宇宙學之間的「質變」。以下,讓我們探尋這場改變未來研究方式的科學革命。

星海浩瀚:為什麼追蹤每一顆恆星如此困難?

科學家長久以來夢想:如果能對銀河系中每一顆恆星進行細緻追蹤,就可以將理論模型與天文觀測做一一比對,甚至直接重現星系的形成歷程、結構演化與恆星誕生的每個關鍵階段。

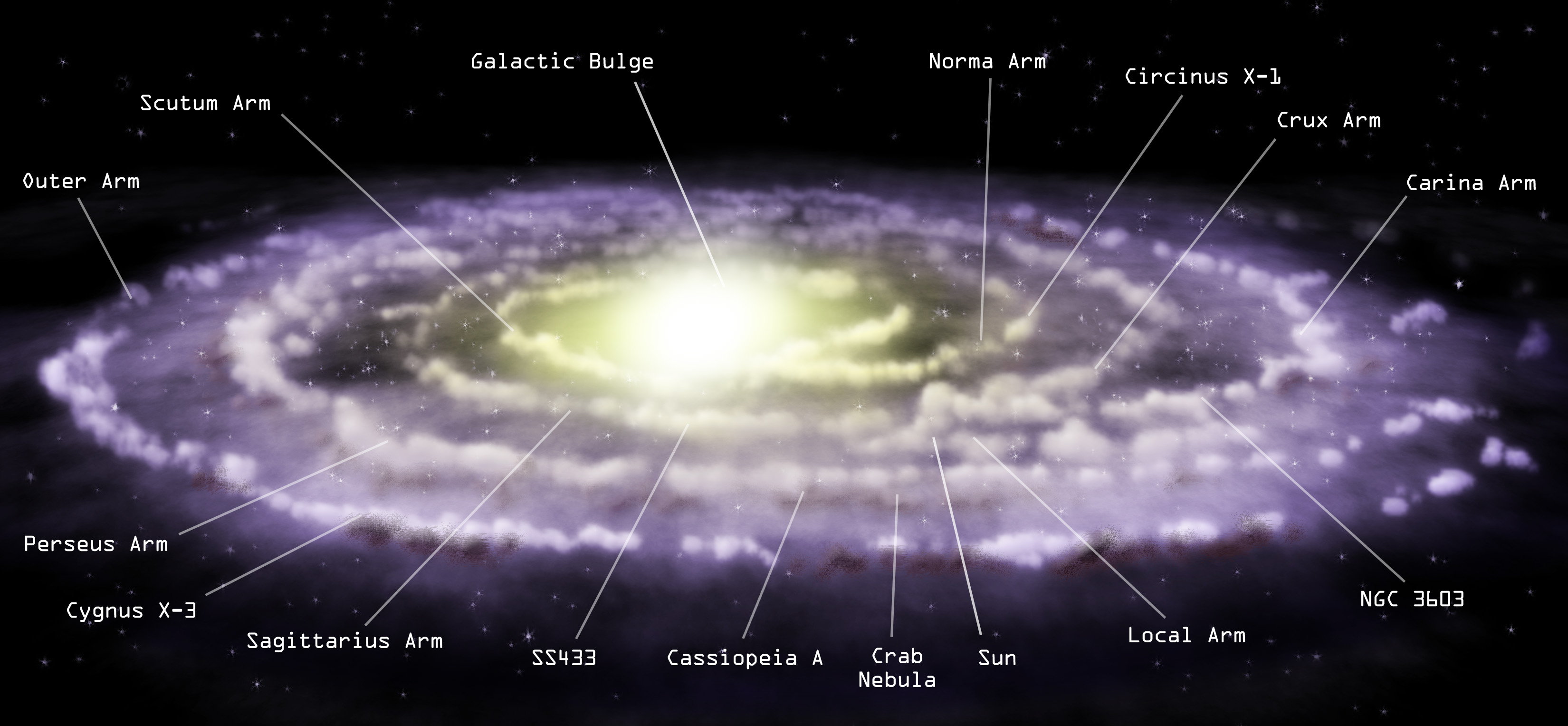

然而,銀河系的複雜性,遠超我們的傳統想像。為了真實模擬這樣的系統,需要同時考慮:

- 引力對無數恆星的作用力;

- 氣體與塵埃的流體動力學;

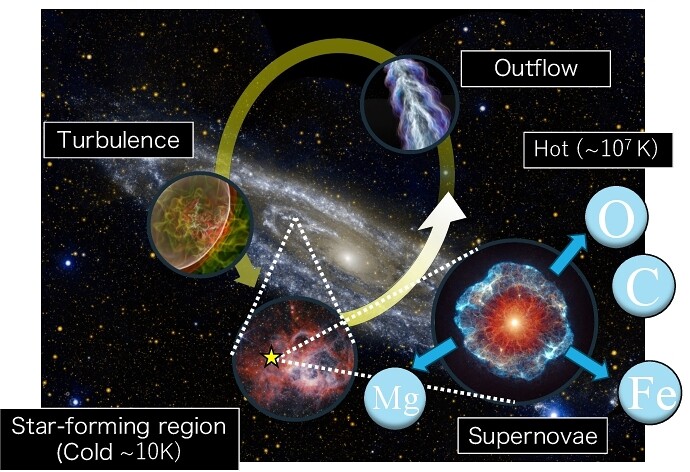

- 化學元素如何在恆星內合成、再透過超新星散布到星際媒質;

- 超新星爆炸等劇烈、小尺度、快速變化的事件。

星系中的物質循環(source)

這些過程跨越極大的空間與時間尺度,是對計算資源的巨大挑戰。過去即便是最先進的模擬,也只能將銀河系「壓縮」成大約相當於十億顆太陽質量的系統。換句話說,模擬中的「粒子」往往代表約百顆恆星,因而無法還原單顆恆星級別的行為。

另一方面,為了捕捉像超新星這樣劇烈事件,模擬必須以極細的時間步長進行。傳統模擬若要逐顆追蹤銀河系演化,每模擬一百萬年,需要約 315 小時;而若要模擬十億年,則需超過 36 年的計算時間。

單靠「堆砌更多超級電腦核心」並非良策:隨著核心增加,效率下降、耗能劇增,難以解決真正的瓶頸。 因此,多年來「同時兼顧銀河系大尺度結構 + 恆星小尺度細節」一直被視為幾乎不可能的任務。

AI + 超級運算:一場方法論的革命

就是在這樣的背景下,理研 iTHEMS 團隊提出了創新的解法——他們把「深度學習代理模型」(deep-learning surrogate model)引入傳統的 N-body / hydrodynamics 模擬框架中。這樣的混合方法,成了開啟銀河系細節模擬的新鑰匙。

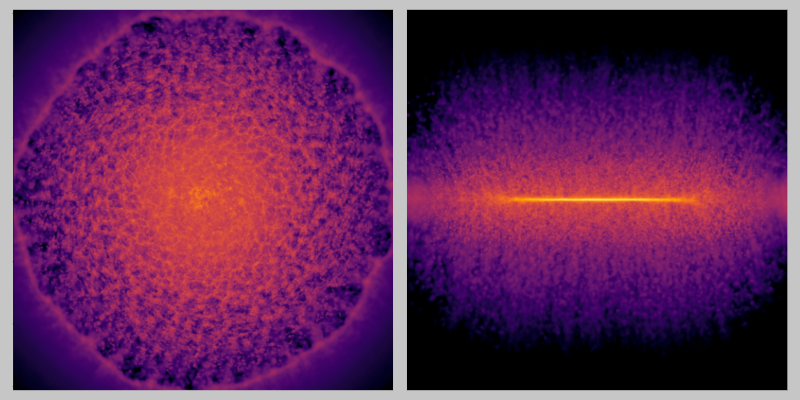

左圖為星系氣體盤的正面視圖,右圖為側面視圖。這些超新星爆發後氣體分佈的快照由深度學習代理模型產生。(source)

這個代理模型先以高解析度的模擬資料(特別是超新星爆炸後氣體行為的演化)進行訓練。具體來說,它學會預測超新星爆炸後長達 10 萬年的氣體擴散、溫度與密度變化——而這正是傳統模擬最耗時、最耗能的部分。

訓練完成後,該代理模型可以在主模擬中「直接跳過」繁重的計算,並以極低成本輸出細節豐富的結果。也就是說,研究人員不再需要為了每顆恆星的超新星爆炸做極細時間步長的高成本運算,而能同時保留星系整體動態與單顆恆星級別的細節。

這樣的設計,不只是取巧,而是在保持物理解釋力與物理一致性的前提下,大幅提升計算效率與可擴展性 — 真正讓 AI 成為科學模擬中的核心工具,而不只是「輔助」。

震撼績效:1000 億星、100 倍速度

利用這套混合方法,研究團隊運行了橫跨 7,147,200 個 CPU 核心的大規模計算 —— 等同於使用了 148,900 個運算節點。

結果令人難以置信:他們成功構建出一個真正以 個別恆星為單位 的銀河系模擬模型 —— 模擬的「粒子數量」是過去最複雜模型的 100 倍;而生成速度也比以前快了超過 100 倍。

具體來說:模擬一百萬年銀河演化,只需約 2.78 小時;若以此速度順延,模擬十億年銀河歷史,只需要約 115 天,而不是傳統方法所需的 36 年。

這意味著什麼?研究人員終於能在現實時間內,模擬銀河系漫長又複雜的生命史。這不只是「速度」的勝利,而是「規模 + 細節」的雙贏。

不只是天文——AI 模擬邁入多尺度科學新紀元

這項技術的價值,並不止於讓我們能「看到」銀河系中每一顆恆星如何舞動,更可能改變多科學領域的模擬方式。

像氣候模型、天氣預報、海洋流體模擬等領域,都面臨「小尺度物理現象 → 集體、大尺度系統行為」的挑戰。正如在銀河系中,單一超新星爆炸會影響整個星系的氣體分布與金屬豐度;而在地球系統中,小尺度的雲層、對流、湍流,也可能對全球氣候產生深遠影響。

如果能把這種混合 AI + 物理模擬的方法應用到氣候、海洋、天氣模擬,將是另一次「科學方法論的革命」。研究者將能以更快的速度、更高的精細度,重現並預測複雜的多尺度、多物理場系統。正如該團隊所言,這標誌著我們在計算科學領域「解決多尺度、多物理場問題的方式發生根本性轉變」。

結語

這場由 RIKEN iTHEMS 帶來的銀河系模擬突破,是一個關於人類如何「用科技重構自然」的里程碑。1000 億顆恆星,一個銀河系,一次融合 AI、物理模擬與超級運算的創舉,讓我們看見了一個可能:不只是看天空,還能理解天空。

對於關注科技、天文、AI、未來的我們而言,這不僅是一個激動人心的研究成果,也是一個提醒:當我們的工具變得更強大,我們能探索的問題,也會更深、更寬。

未來,也許有一天,我們會用同樣的方法,模擬地球氣候變遷的千年歷史,預測海洋的深層流動,甚至模擬生命起源所需的環境條件 —— 在星海之外,用 AI,探索我們自己。

(責任編輯:歐敏銓)

》資料來源:

The simulated Milky Way: 100 billion stars using 7 million CPU cores(理研)

AI creates the first 100-billion-star Milky Way simulation(ScienceDaily)

The simulated Milky Way: 100 billion stars using 7 million CPU cores(Phys.org)

- 【Podcast】蜂群致勝:AI 協同如何重塑作戰與智慧系統 - 2026/01/29

- Edge AI 視覺模組如何讓無人機智慧飛上天際? - 2026/01/29

- AI需求推升記憶體市場產值連創高峰 2027可望實現50%以上年成長 - 2026/01/28

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!