作者:Bird

本篇文章介紹時脈元件背後的原理是 — 壓電效應,以及利用壓電效應擁有穩定頻率的元件 — 石英和它的不同切割方式。

石英晶體是現代電子電路中很常用到且不可或缺的元件,凡是需要穩定時脈供應的電路,小到 Arduino 裡面 CPU 的 clock、大到行動通訊基地台中射頻訊號的基礎時脈,都需要像石英晶體或是從它衍生出來的時脈元件,來提供可靠、精準的時脈訊號。

接下來的幾篇文章,我們花一些篇幅來介紹這個看似簡單、學問卻不小的零件。

壓電效應 #

石英晶體之所以可以拿來做爲時脈元件,背後的原理是一種稱爲「壓電效應」的物理現象。壓電效應由法國物理學家居禮先生 Pierre Curie(就是居禮夫人的老公)和他的弟弟 Jacques Curie 在 1880 年發現。

他們發現在某些材料上施加應力時,材料表面會出現電荷,這種現象稱之爲「正壓電效應」,而如果對這些材料施加電壓,讓材料內部形成電場,材料則會產生對應的變形,這種現象稱之爲「逆壓電效應」。

其實幾乎大部分的人每天都會用到壓電效應。當你旋轉瓦斯爐開關時,它裡面會有一個彈簧被壓縮;當你將它旋轉到點火的位置、聽到「啪」一聲的時候,瓦斯爐裡會有一個撞針利用你剛剛旋轉開關時積蓄在彈簧上的機械能去撞擊一塊壓電材料,它在被撞擊的瞬間會因壓電效應而產生電荷。

雖然電荷量不大,但經由巧妙設計這個壓電材料的形狀,我們可以讓它產生非常高的電壓,而這個電壓經由導線傳送到瓦斯爐爐頭上的點火針,就會在一個很小的間隙上讓空氣電離而產生電弧,點燃與空氣混合的瓦斯。

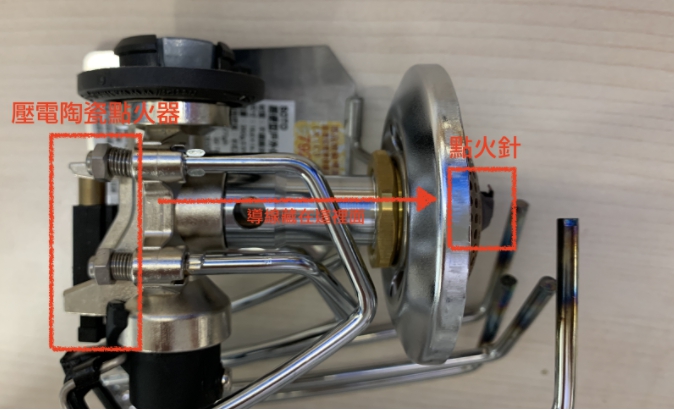

(圖片來源:Bird 提供)

上圖是一個登山瓦斯爐的點火器結構,這種爐子因為沒有外殼,可以清楚地看到壓電點火器所在的位置。

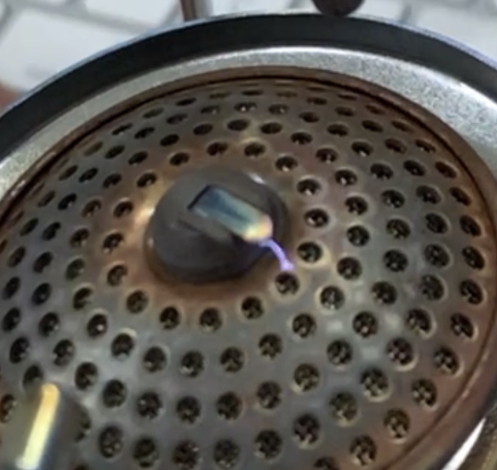

(圖片來源:Bird 提供)

在壓電效應的作用下,小小的點火器可以產生數千伏特的高壓,並產生幾毫米的電弧。如果我們在一個壓電材料上施加訊號,這個壓電材料就會隨著訊號不斷改變形狀;如果我們把這個材料做成薄薄的一片,讓它變形時可以擾動足夠的空氣,它就變成一個喇叭。

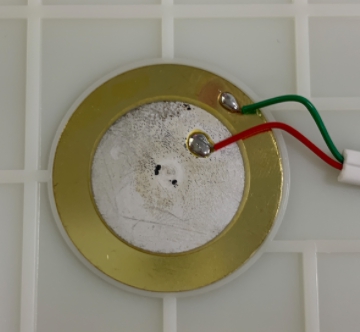

(圖片來源:Bird 提供)

上圖就是一個利用壓電效應做成的喇叭,有段時間曾經流行過的一種打開會唱生日快樂歌的生日卡片或是會唱聖誕歌的聖誕卡,裡面就是用這種陶瓷壓電喇叭來發聲。

不過由於壓電效應所產生的機械形變跟電場強度之間的關係並非線性,這種喇叭發出來的聲音僅止於「聽得到」而已,不僅會有大量的非線性諧波產生,響應頻率也非常窄而且不平坦,因此它並不是很好的電聲元件,只是在尺寸和價格受限的應用中,它仍然有個一席之地。

石英晶體 #

石英,也就是二氧化矽,是很重要的壓電材料之一,我們這次要討論的石英晶體振盪器就是利用單晶石英的壓電效應設計的電子零件。

石英的單晶其實就是水晶,坊間可以看到許多用來當擺飾的水晶晶洞,裡面有一支一支水晶,那就是二氧化矽在地質作用的高溫高壓下結晶而形成的單晶晶體,而用來製作石英晶體振盪器零件的石英晶體,則多半是用人工長晶的方法長出來的。

當我們在一個石英晶體的表面貼上電極,並對它施加電壓形成電場,因為壓電效應的作用,石英晶體會產生形變。更有趣的事情來了,因為石英晶體是個有彈性的材料,當我們將施加的電場移去後,原來因為壓電效應產生的應力會消失,石英晶體會「彈」回原來的形狀,在這個回彈的過程中,因為逆壓電效應的關係,電極上會感應出一個電壓。

所有的彈性物質幾乎都會有自然共振頻率,這個頻率會與物體的大小、形狀、材料特性有關,石英晶體也不例外。當我們加在它上面的訊號所造成的機械震動與它的自然共振頻率相關時,它就會很容易震動起來;如果加在上面的訊號所造成的機械震動與它的自然共振頻率相去甚遠,我們就很難維持它的震動。因為石英晶體這樣的頻率選擇特性,它很適合拿來做成時脈元件,用來提供穩定的頻率參考。

壓電效應和逆壓電效應讓石英晶體的在交流訊號下的電氣特性非常複雜,甚至我們常說石英晶體可能是所有兩隻腳的電子零件中最複雜、最難懂的。

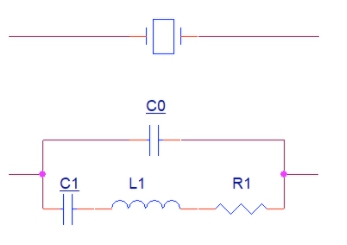

一般教科書上常會看到石英晶體的等效電路是這樣:

(圖片來源:Bird 提供)

這個電路的特性相當複雜,它的等效阻抗寫起來很嚇人,像是這個樣子 :

Z(s) = ( 1/(sC1) + sL1 + R1) // (1/sC0)

如果利用拉普拉斯轉換來分析這個式子,我們可以找出它會共振的頻率,也就是這個石英晶體的自然共振頻率。不過各位讀者不要緊張,我們沒有要在這裡分析它。

石英晶體的切割 #

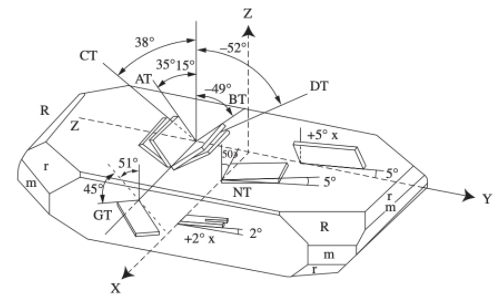

要用來做震盪元件的石英晶體,都要經過妥善的切割,而切割的尺寸、方式,則決定了它的自然共振頻率。人工長出來的石英晶體,它的各個軸向有業界一致的標準命名,我們可以在許多石英晶體元件的技術文件上看到像這樣的圖:

(圖片來源:Bird 提供)

隨著切割石英晶體的方向不同,切出來的石英晶體在電場之下會有不同的震動方式:有的會沿著長邊震動、有的會扭轉震動、有的會彎曲震動、有的會改變厚度震動等。

(圖片來源:Bird 提供)

上圖是目前業界常用的石英晶體切割方法(圖片取自日本 JIS C 6705 標準文件),如 AT、BT、CT、DT 等切法,就是在石英晶體上沿著 X 軸傾斜不同的角度所切出來的薄片。

切出來的薄片在兩面貼上電極後,再將電極引出來到接腳上,就成為我們常見的石英晶體元件了。石英晶體和大部分的結晶材料一樣,在溫度升高時體積會膨脹,而這個膨脹會影響它的自然共振頻率;不過,由於石英晶體在各個不同軸向的熱膨脹係不一樣,各種不同的切割方法在溫度變化時的變形方式也不同,而不同震動方式在變形時所造成的頻率偏移模式也相去甚遠,甚至我們可以巧妙地安排切割方式讓石英晶體的頻率受到最小的溫度影響。

以目前業界最常用的 AT 切割法來說,它切下來的薄片是以厚度模式震動,震動的頻率由厚度決定,因此決定頻率的尺寸是整個切割完成的晶體上的最短尺寸,自然受到溫度的影響最小。

AT 切割的厚度與頻率的關係是:

T(mm)= 1670 / f(kHz)

以常用的 12 MHz 這個頻率來說,切出來的晶體厚度就是 1670 / 12000 = 0.1391 mmm

傳統上 AT 切割用機械方法切割可以做到 300 MHz,如果要更高的頻率,也就是切得更薄,可以用周圍厚、中央薄的切削方法來得到更高的共振頻率,不過實務上這麼高頻的石英晶體並不常用,在 IC 內部都可以用 PLL 電路從低頻產生更高的頻率。

小結 #

這次我們介紹了壓電效應、石英晶體如何運用壓電效應成為頻率穩定的元件以及石英晶體的切割。在接下來的幾篇文章,我們會更詳細地剖析石英晶體的各種規格、它們在電路中扮演的角色以及應用的方法,下回見!

(責任編輯:賴佩萱)