作者:Bird

上一回【Maker 電子學】USB 電源供應徹底研究—PART8,我們介紹了 USB PD 2.0 之後的供電規格,也說明了 USB PD 2.0 之後開始利用 CC1/CC2 這兩隻接腳當作通訊的界面,來讓 source 和 sink 之間溝通供電能力、決定輸出規格。

USB PD message 是一個相當複雜的通訊協定,當兩個 USB PD 裝置互相連接時,它們會透過 PD protocol 來這樣溝通:

- Source 端會送出自己的供電能力(capabilities)

- Sink 端會參考 source 的供電能力,送出供電請求(request)

- Source 端接受請求,送出 PS_Ready 訊號,開始供電

我隨便截一個 PD message 在 PD 協定分析儀上的圖片來給讀者看一下:

(圖片來源:Bird 提供)

這是一個非常非常複雜的通訊協定,它跟我們之前示範過可以用電阻分壓來操控 BC 或 PD1.2 電壓那種方式完全不同;要透過這樣的協定控制 source 送出特定的電壓,大概至少要用 MCU 來控制通訊,不太可能用簡單的邏輯電路做到。

如果你去 IC 大廠如 TI 或是 ST 的網站上搜尋「USB PD Controller」,可以找到不少產品,很多產品甚至內建如 Cortex-M0 這樣的 MCU,讓你可以自己寫程式控制整個 USB PD 的 handshaking 過程。

但如果我們只是想要從有 PD 能力的充電器或是行動電源拿個電、調個電壓,一定要把事情搞這麼複雜嗎?

PD 誘騙 #

這時,有一種產品大大簡化了這種應用情境的設計,它叫做「PD 誘騙器」。如果你去蝦皮或是淘寶上搜尋「PD 誘騙」,會看到一大堆長得像這樣的產品:

(圖片來源:Bird 提供)

它們叫做「PD 誘騙器」。所謂「誘騙」其實有點言過其實,它沒有「騙」啦,它就是利用 在 CC1/CC2 接腳上傳送 PD message,來控制所連接的 PD source 輸出的電壓,因此只要調整誘騙器上的 DIP switch(有些是用電阻設定),就可以控制前方連接的 source 輸出 5 V、9 V、12 V、15 V、20 V 等不同的電壓,當然前提是 PD source 要能支援所選的電壓。

這些誘騙器上使用的晶片叫做「PD 受電協定控制晶片」,它把整個 sink 端的設定簡化到不能再簡化,讓你只需要一點點的外部零件就可以透過 PD message 控制 source 的輸出電壓。

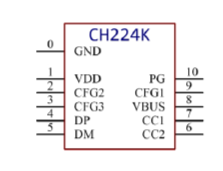

我們以一顆很常用的 PD 控制 IC 爲例,來介紹這個機制。這顆 IC 叫 CH224K,是一顆 10 隻腳 ESSOP-10 封裝的 IC。

(圖片來源:Bird 提供)

它的供應商是「南京沁恒微電子」,英文商標是 WCH,對,它就是供應大名鼎鼎的 USB-UART 界面晶片 CH340 的那家公司。

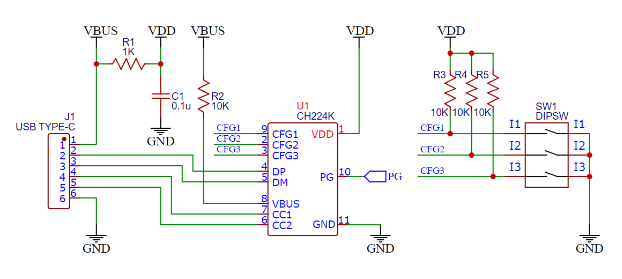

它的電路很簡單:

(圖片來源:Bird 提供)

這個電路最主要的就是利用 VBUS 濾波之後對 CH224K 供電,再將 D+/D- 以及 CC1/CC2 跟 CH224K 連接,這樣 CH224K 就會透過 D+/D- 以及 CC1/CC2 去跟 USB type-C 連接的 source 溝通,控制它的輸出電壓。

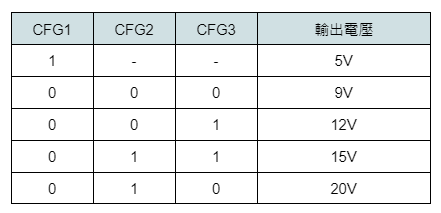

至於我們希望 source 端輸出什麼電壓,則是用 CFG1、CFG2、CFG3 這三隻腳的狀態決定的。

(圖片來源:Bird 提供)

PD message 的通訊協定是跑在 CC1/CC2 上的,爲什麼還要連接 D+/D- 呢?因爲 CH224K 除了 PD 2.0/3.0 之外,其實也支援我們之前聊過的 USB BC 1.2 快充協定,而 BC 因爲可以跑在 USB type-A、type-B 連接器上,它們沒有 CC1/CC2 接腳,而是用 D+/D- 上的狀態以及分壓來決定電源端的輸出電壓,因此如果要使用 BC 協定來控制電壓,就要連接 D+/D-;如果不用 BC,只需要 PD 的話,就連接 CC1/CC2 就好了。

E-Mark 模擬 #

除了誘騙(設定啦)source 端的輸出電壓之外,CH224K 還有一個功能,叫做「E-Mark 模擬」。E-mark 是 USB PD 針對線材所指定的一種安全機制。

由於 PD 3.0 支援最大 100 W(20 V/5 A)的電源傳輸功率,PD 3.1 甚至支援到 240 W(48 V/5 A),如果隨隨便便拿一根品質不良的 USB type-C 對 type-C 的連接線,很有可能它耐不住 5 A 這麼大的電流而會發熱甚至燒起來。

因此 USB PD 提出了一種叫做 Electronically Marked 的規定,凡是能承受超過 3 A 以上電流的 type-C cable,都需要內建 E-Mark 晶片,並與 CC1/CC2 接腳連接,讓 source 端可以識別這個電纜的種類與電源傳輸能力。

如果一條 USB type-C 的電纜沒有內建 E-Mark 晶片,根據 PD 的協定,source 只會輸出最大 3 A 的電流,因此即使 source 有 100 W 的輸出能力,如果連接了一條沒有 E-Mark 晶片的電纜,source 只會輸出最大 60 W 的功率(20 V * 3 A = 60 W)。

而 CH224K 的 E-Mark 模擬功能,就是讓 PD 的 source 不管透過什麼 cable 連接 CH224K,都以爲這個 cable 有 E-Mark 晶片,而會用最大的功率輸出,但使用這個功能時要非常小心,就如同前面說的,如果你用了一條品質不好的電纜,但仍然用 E-Mark 模擬的功能讓 source 用大功率輸出,就有可能造成電纜發熱甚至起火。

小結 #

我們花了九次的篇幅,介紹了 USB 從最早的 5 V/500 mA VBUS 供電開始,直到 PD 3.1 的各種供電與快充規格的原理與演進。自從手機開始使用 USB 充電之後,USB 已經變成這個世界上最廣泛使用的充電標準,連 Apple 都在 iPhone 15 放棄了 Lightning 改用 USB Type-C,因此 USB 可以說是我們要取得低壓 DC 電源最容易的管道。

關於 USB 供電的討論,我們就結束在這一回。其實 PD 是個非常複雜的協定,這裡能介紹的內容可能還不到完整 PD 規格的十分之一,但就如我們其它系列文章的目的一樣,我期望這裡的介紹能給讀者一個探索這個領域知識的開端,當你需要相關知識時,可以知道要往什麼方向去探尋。

(責任編輯:賴佩萱)