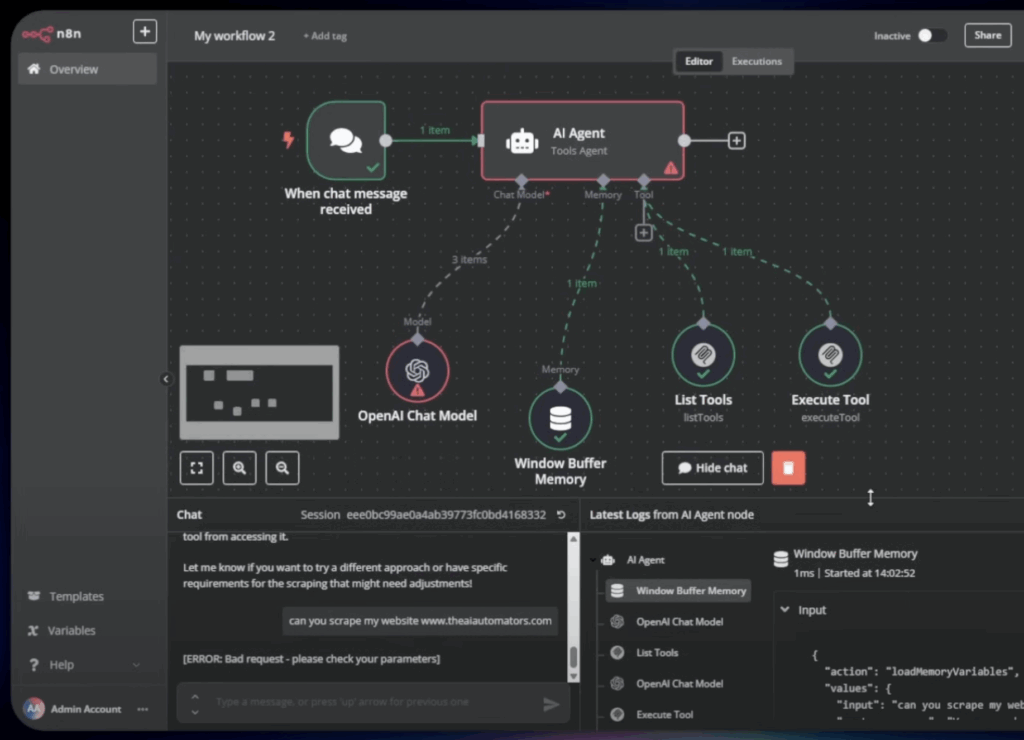

在過去,若要串接不同的系統與應用,人們往往仰賴工作流自動化工具,例如 n8n 或 Node-RED,它們透過可視化的節點和邏輯設定,讓企業能以低程式碼的方式建構跨系統流程。然而,隨著大型語言模型(LLM)的崛起,我們正在見證另一種可能性:讓 AI 本身成為驅動流程的中樞。

這正是 Anthropic 推出的 Model Context Protocol(MCP) 所瞄準的願景。MCP 與工作流自動化工具有何異同?它們的關係是取代還是互補?這場新興的技術對話,正在改變我們理解「自動化」的方式。

從流程設計到協議設計:兩種自動化的起點

要理解 MCP 與 n8n、Node-RED 的差異,必須先回到它們各自的出發點。

n8n 與 Node-RED 誕生的背景,是面對愈來愈多的 SaaS 平台、IoT 裝置與 API 生態。過去若要在不同服務間建立橋樑,需要繁瑣的程式碼與專業整合;而這些工具則透過「節點」(Node)的方式,將 API 調用抽象化,讓開發者或業務團隊能以拖拉方式設計工作流。例如,一個觸發條件可以是「每天早上九點」,接著自動抓取資料庫數據,再透過 API 發送 Email,甚至將結果同步到 Slack。它們的價值在於讓流程透明、可視化且易於維護。

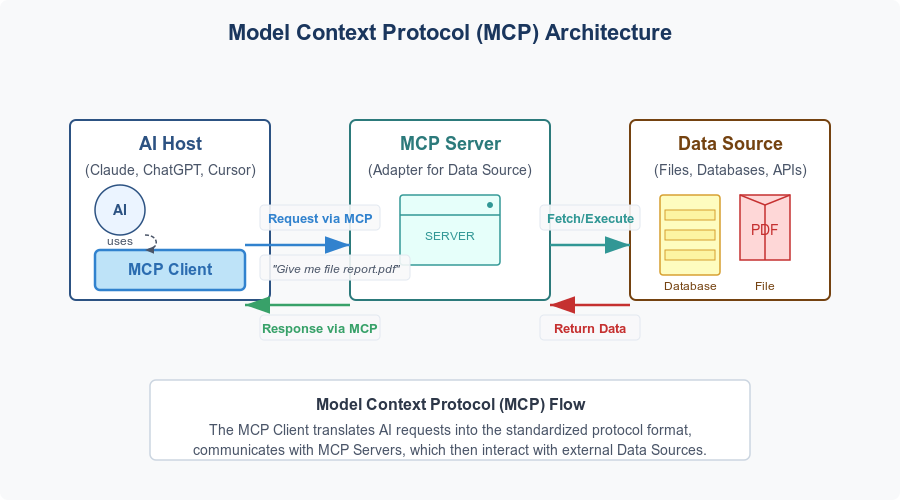

相較之下,MCP 的思維並不是「由人先設計好流程」,而是建立一套 AI 與外部世界對話的標準化協議。在傳統的 AI 插件或 API 調用中,往往需要為每個模型、每個工具量身客製整合,缺乏通用性。而 MCP 嘗試把「AI 如何調用工具」規範下來,讓任何 AI 模型都能以相同語法、安全框架來與外部工具溝通。換言之,MCP 的核心是協議(Protocol),而非流程(Workflow)。

誰來驅動?人與 AI 的角色分野

另一個顯著差異,在於「驅動流程的角色」。

在 工作流工具 的世界,觸發點通常是由人設計的:可能是一個 API webhook、一個時間排程,或是一個資料庫事件。流程一旦設定好,系統就會忠實執行。這是一種「人先定義規則,系統照單執行」的模式。

而 MCP 驅動的 AI 則完全不同。它的驅動點往往是自然語言的請求——例如使用者對聊天助理說「幫我整理這週的銷售報表並寄給團隊」。AI 不僅要理解語意,還要動態決定該使用哪些外部工具,如何組合它們,最後才形成完整的動作。此時,MCP 提供的是一個「工具箱的標準接口」,讓 AI 可以安全且一致地調用。

這意味著,MCP 讓 AI 成為主動的流程設計師,而不是被動的流程執行者。

抽象層次的差距

若從抽象層級來看,MCP 與工作流工具則分別位於不同維度。

- MCP 位於 協議層。它定義了 AI 如何請求工具、如何回傳結果,以及如何確保安全性。它並不直接關心「最終業務邏輯長什麼樣子」,而是專注於「讓 AI 有一個通用的語言可以說」。

- n8n/Node-RED 則位於 應用層。它們關注的是「具體的業務流程」:資料如何流動、錯誤如何處理、條件分支如何判斷。它們並不在意調用來源是人還是 AI,而是把重點放在「任務是否能被可靠執行」。

這樣的差距,意味著兩者並不是直接競爭對手,而更可能成為互補。

當 MCP 遇上 n8n:互補的可能場景

設想一個場景:業務主管對 AI 助理說,「請生成這週的 CRM 銷售報表,並寄到行銷團隊的信箱」。

- AI 助理 先理解使用者需求。

- 透過 MCP 協議,AI 知道自己可以調用「CRM 資料存取工具」與「Email 發送服務」。

- 但具體的報表生成、資料清洗、郵件群發流程,其實早已在 n8n 工作流 裡設計完成。

- AI 只需要告訴 n8n:「執行報表工作流,參數為本週日期範圍」。

- n8n 負責串接 CRM API、格式化數據、生成 PDF 報表,再透過郵件 API 發送給團隊。

在這樣的場景中,MCP 與 n8n 的關係就十分清晰:

- MCP 是 AI 的協議層接口,讓 AI 能夠「知道自己有這個工具可用」。

- n8n 是任務的具體執行層,確保流程能穩定、正確地跑完。

AI 自動化的新格局:從預先編排到動態生成

值得注意的是,當 MCP 與 LLM 結合時,還可能推動自動化邏輯的「動態生成」。

在傳統工作流中,流程需要人類設計,且變動往往需要手動調整。但若讓 AI 學會透過 MCP 調用工作流引擎,那麼 AI 可以在對話中生成或修改工作流。例如,使用者可能臨時要求:「這次報表除了銷售數據,也幫我加上客戶流失率分析」。在傳統情境下,需要工程師手動修改工作流;但在 AI 驅動情境下,LLM 可以即時構建新的工作流 JSON,交給 n8n 執行。

這種可能性,意味著自動化正從「靜態編排」走向「動態調度」:

- Node-RED 與 n8n 代表了靜態、自動化的世界。

- MCP + AI 代表了動態、智能化的未來。

產業應用的展望

對企業來說,這種結合帶來幾個潛在價值:

- 降低整合成本

過去每個新工具都需要定制 API 接口,現在若透過 MCP,AI 模型可以用同一協議來存取各種服務,減少整合複雜度。 - 提升靈活性

在 n8n/Node-RED 中,工作流通常較固定。而 MCP + AI 能讓流程根據上下文動態生成,更貼近即時需求。 - 強化 AI 應用的可落地性

單純的對話式 AI,若無法連接業務系統,常淪於「只能聊天」。MCP 為它插上與外部系統交互的橋樑,而工作流工具則確保任務能被可靠落實。

這種模式,對 企業內部 IT、客服、行銷自動化 都有極大潛力。

結論:互補而非取代

回顧 MCP 與工作流工具的比較,可以看到:

- MCP 並不是工作流引擎,它是一種標準協議,讓 AI 有能力調用工具。

- n8n/Node-RED 並不是 AI 協議,它們是具體的工作流執行器。

- 在未來的自動化格局裡,兩者將形成互補:AI 透過 MCP 理解並驅動流程,而工作流工具則提供可靠的執行後端。

若說傳統自動化是一座由工程師搭建的橋樑,那麼 MCP 與 AI 的結合,則像是讓橋樑本身長出感知與判斷能力,能根據情境自動延伸新的通道。自動化的未來,將不再是冰冷的程式流程,而是一個能夠聽懂需求、即時組裝工具的「智慧協作體系」。

》延伸閱讀:

Is MCP the Future of N8N AI Agents?

Model Context Protocol (MCP) Explained

- 【Podcast】自主軍力新格局:Replicator、Hellscape 與台海防禦未來 - 2026/02/10

- 機器人也能「雙手萬能」!六家靈巧手開發單位介紹 - 2026/02/09

- 人形機器人邁向商用化 固態電池技術扮演關鍵動力 - 2026/02/09

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!