作者:Bird

我們花了十多次的篇幅,說明了常用的交換式電源的原理。從可以升壓的 boost converter 開始,到降壓用的 buck converter,我們用 MC34063A 這顆古老但歷久彌新的交換式電源控制 IC,示範了電路的原理和設計,也帶大家使用 TI 的零件選擇工具和線上模擬工具來設計電路,這一回我們要簡單聊一下用來反轉電壓的 inverting converter。

反轉世界 #

Invertering converter 是交換式電源中相當特殊卻比較少用到的一種,它的輸出電壓極性和輸入電壓的極性相反,而且輸出電壓的絕對值可以比輸入電壓高或低,因此在某些分類上它也被歸類爲「buck-boost converter」,也就是可以升壓或降壓的電源轉換器,但一般來說,它仍然比較常用來產生與輸入電壓極性相反的電壓。

所謂極性相反,其實就是針對同一個參考地電位,如果輸入電壓是正的,輸出電壓就是負的。

那什麼時候會用到負的電壓呢?

在很早很早的年代,有一些 DRAM 晶片會需要好幾組不同的電源電壓,其中有一組就是負的電壓。比方說 Apple II 電腦上用的 DRAM 晶片 4116(一顆只有 16 K bits,也就是 2 K bytes)就需要 +12 V、+5 V 和 -5 V 三組電源,因此 Apple II 的主機板電源供應器上就有 -5 V 的輸出。當然這是非常久以前的需求,隨著半導體製程的進步,後來的 IC 即使有負電壓的需求,也都可以在晶片上利用 charge pump 電路產生所需的負電壓,不需要再外接負的電源。

除了 DRAM 之外,早期有一種速度很快的邏輯電路 IC 叫做 ECL(它的邏輯準位跟一般的邏輯 IC 很不一樣,其工作電壓是負的,因此需要負的電源供應器),它在 CMOS 電路的傳遞延遲還要十幾二十 ns 的年代,就可以達到 2 ns 以下的傳遞延遲。

80 年代許多超級電腦都是使用這種叫做 ECL(emitter-coupled logic)的電晶體邏輯 IC 設計的,但隨著半導體製程的進步,CMOS 邏輯的速度越來越快,又有消耗功率低的優勢,ECL 也越來越少看到了。

至於類比電路,常見的雙極性放大電路也會需要負的電壓,讓輸入和輸出訊號都可以在正電壓和負電壓之間擺盪,但由於類比電路對電源雜訊比較敏感,一般如果是運算放大器需要雙電源,不會用交換式電源來供應,因爲交換式電源一定會有輸出漣波,常見的做法是把輸入和輸出偏移到 1/2 VCC,把 VCC 當正電源、GND 當負電源準位來使用。

因爲以上種種理由,現在的電路設計中會用到負電源的場合越來越少,所以 inverting converter 使用的機會也越來越少,所以我們將它放在這個系列的最後。

電路結構 #

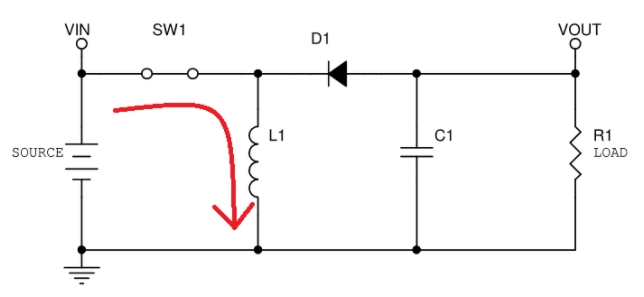

(圖片來源:Bird 提供)

上圖是簡化後的 inverting converter 電路。如果有看過這個系列的讀者,對這個電路一定覺得不陌生,它看起來有點想 buck converter,又有點像 boost converter。

其實不管是 buck、boost,還是 inverting converter,工作的原理都一樣:在某個週期中,先把能量儲存在電感中,在另一個週期中,將能量從電感裡釋放出來,而儲存能量時,負載就由輸出的濾波電容器暫時供電。

我們來看看 inverting converter 怎麼工作的。

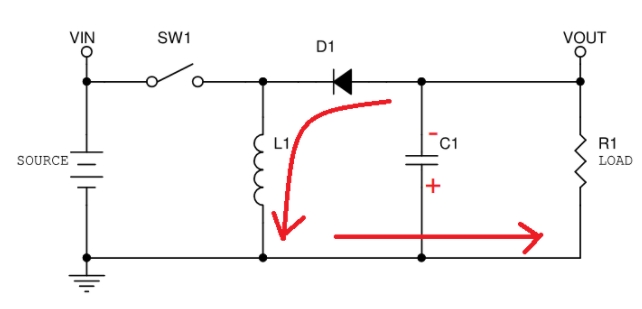

(圖片來源:Bird 提供)

在一開始的儲能週期中,切換開關閉合,電流由輸入流向電感,將能量儲存在電感中,而圖中的二極體則限制了對電感充電的電流,只能流向電感,不會流向輸出。

(圖片來源:Bird 提供)

接下來,切換開關斷開。此時,電感因爲有著「不允許電流有不連續變化」的特性,會讓上面的電流持續往同一個方向流動,同時因爲電流的變化率會從 「增加」變爲「減少」,根據我們之前推導過很多次的交換式電源電路原理,在電流變化率轉變的同時,電感上的電壓方向也會反轉。

因此在這個週期中,電感上的電流持續往同一個方向流動,但是電感上的電壓卻反轉了,這個反轉的電壓就流向輸出,同時對輸出的濾波電容充電。

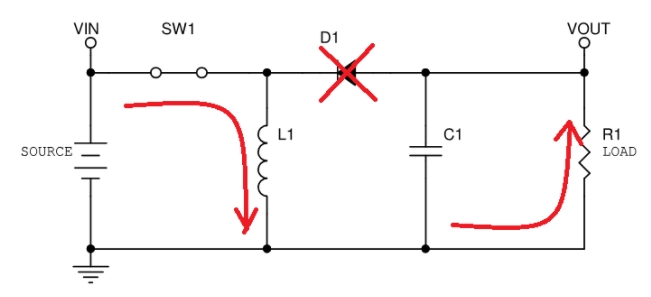

(圖片來源:Bird 提供)

又回到電感的儲能週期。這時由於輸出的濾波電容已經在上一個週期充飽電荷,因此在儲能週期時, 濾波電容裡的電荷可以繼續供應負載所需的電流。

重複以上第二個、第三個狀態,就能持續不斷供應極性已經反轉的電源給負載。

我們之前說過,boost 電路之所以輸出電壓一定比輸入電壓高,是因爲當電感在放電週期時,電感上的電壓與輸入電壓串聯,但在 inverting 結構中,電感放電時,它只透過二極體與負載串接,沒有輸入電壓的介入,因此 inverting converter 可以輸出的電壓範圍是 0 到負無限大,至於要負多大,則一樣是由電感充放電的 duty cycle 來決定。

輸出電壓控制 #

推導的過程照例我略過,直接告訴讀者結果:

VOUT / VIN = -D / (1-D)

D 就是我們之前的 duty cycle:D = TON / (TON + TOFF)

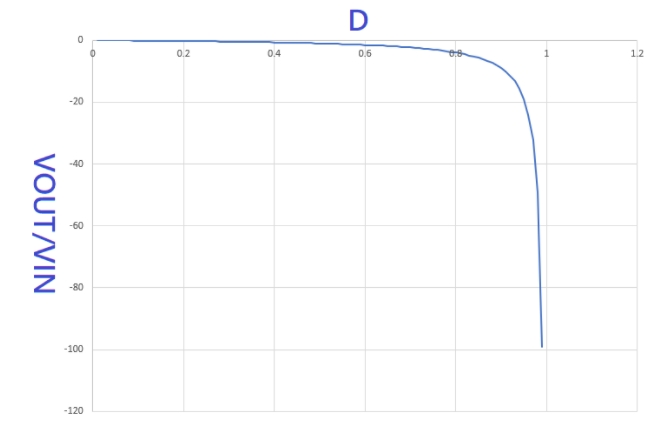

我們如果將上面那個輸出電壓與輸入電壓的比值畫成圖,就會得到:

(圖片來源:Bird 提供)

可以看出,這個曲線跟 boost converter 的控制曲線非常相似,因爲它們都有一項(1-D)在分母,因此畫出來的曲線會是雙曲線的一部分。

和 boost converter 一樣,雖然輸出電壓「似乎」可以達到無限大或負無限大,但當 duty cycle 過了某個比值(大概是 0.9) 後,電壓就會快速上升。在這個區間中,duty cycle 只要變化一點點,輸出電壓的變化就會非常大,這會造成控制電路設計上的困難,因此如同 boost converter 一樣,一般我們設計 inverting converter 時,會將 duty cycle 限制在 0.8,甚至更低的比值以下。

電路實戰 #

我們之前在介紹 boost 或 buck converter 時,有用 MC34063A 來示範實際可以運作的電路。不管是 buck 還是 boost,它們的控制特性都是「TON 的時間越長,輸出電壓就越高」,因此兩者可以用同一種控制邏輯來控制:「輸出電壓低於目標電壓,TON 就開長一點;輸出電壓高於目標電壓,TON 就開短一點甚至不開」。

那麼 MC34063A 可以用來做 inverting converter 嗎?我們來看看 inverting converter 的控制曲線,它其實跟 boost converter 很類似,也是 duty cycle 越大,輸出電壓就越大,只是是「負」的越大。

因此 MC34063A 也可以拿來做 inverting converter 的設計,但特別要注意的地方是回授電壓的安排。因爲當輸出是負電壓時,經過回授分壓電阻而產生的回授電壓也會是負的,但 MC34063A 並不能接受負的回授電壓,它裡面的比較器參考電壓仍是 1.25 V,不是 -1.25 V。

該怎麼辦呢?山不轉路轉,其實我們只要把 MC34063A 的內部比較器用來當作參考地電位的第四腳 GND,接到輸出電壓上就好了。因爲 VOUT 是整個電路中最低的電壓,電路中 GND 的電壓其實比 VOUT 還高,因此對於 MC34063 來說,這樣接的時候 VFB 拿到的電壓會變成「負的負 1.25 V」,負負得正,MC34063A 就會「看到」 1.25 V 的回授電壓了。

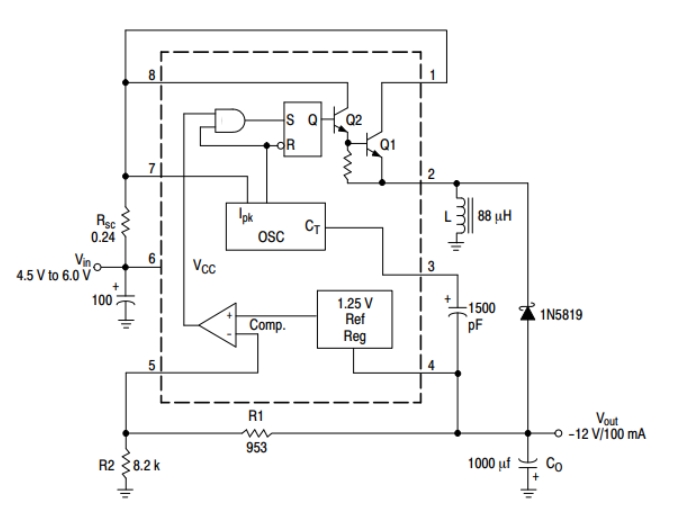

(圖片來源:Bird 提供)

上圖是 MC34063A 的 datasheet 中,關於 inverting converter 的示範電路。可以看到在 boost 或 buck converter 電路中接到 GND 的第四腳,在 inverting converter 的電路中被接到 VOUT,而另一個要注意的地方是,因爲用來設定交換頻率的振盪器控制電容 CT 也會參考 1.25 V 的比較電壓,所以這個電容器的負極也一樣要接到第四腳,與整個控制電路共用同一個參考電位。

小結 #

關於交換式電源的這個系列文章,我們就說到這裡了。我們在過去的半年多,帶著讀者看了 boost converter、buck converter,也示範了利用單顆 IC 設計的電源電路,或是需要外加電晶體以增加輸出功率的 controller 電路,最後我們在這一回簡單介紹了 inverting converter,用來產生與輸入與電壓相反的負電壓。

希望這個系列能對讀者們在交換式電源電路上的了解有所幫助!電源電路博大精深,這裡面其實還有很多技術細節和原理有待探討,希望這個系列能成爲一個重要的引子,讓讀者們以後在面對相關電路時,知道要往哪裡找線索。

(責任編輯:賴佩萱)