作者:Bird

上一回【Maker 電子學】漫談交換式電源的原理與設計—PART 11 中,我們用 MC34063A 搭配 Nomad 的線上設計工具幫我們決定零件數值,設計了一個降壓的電源電路。這一回我們要來用比較新的 buck converter IC 來設計電路。

設計目標 #

我們這次設計的目標,一樣是做出一個 12 V 輸入,5 V 爲輸出的降壓電路,不過這次我們希望輸出的電流要可以到 1000 mA。現在用 USB 充電的裝置至少都支援 1 A 以上的電流,有些有快速充電識別機制的裝置,甚至可以支援到 2 A 以上的電流,那既然今天要設計一個跟上時代的電路,電流就也要跟上時代。

根據能量守恆定律,如果 5 V 輸出要有 1000 mA,在效率 100% 的狀況下,12 V 輸入的電流就要有:

5(V)*1000(mA) / 12(V)= 416.6(mA)

我們上次說過,buck converter 的輸入電流一定小於輸出電流,因爲在能量守恆的前提下,電壓降低,電流就會變大,而由於交換式電源的轉換效率不可能達到 100%,所以實際上的輸入電流會比 416.6 mA 還要大,至於會大多少,取決於零件的本事和設計者的功力。

一般來說,交換式電源在效率很好的甜蜜區間(sweet zone)時,90% 左右的效率算是個低標。如果要設計功率很大的交換式升降壓電源,效率就會變得很重要,因爲如果效率不是 100%,那部分與 100% 之間差距的能量,最後都會變成熱,這時你就得面對散熱的問題。

如果今天我們設計一個 1000 W 的電源電路,當它滿載運作時,如果效率只有 95%,就表示會有 1000*(100%-95%)= 50 W 的能量會變成,50 W 的熱如果發在 PCB 上,大概只能用主動散熱才能處理。

零件選用 #

這次我們一樣示範用 TI 的零件來設計這個電路。首先打開 TI 的網站,在「product」的頁面中選擇「Power Management」—「DC/DC switching regulators」,並在其中找到「Step-down(buck)regulators」。

(圖片來源:Bird 提供)

跟 boost 電路一樣,buck 電路也分成 converter 跟 controller 兩種。所謂 buck converter 就是內建了開關電晶體的 IC,因此不需要外加開關電晶體就可以工作,但還是得外加電感等外部元件;有些 buck converter 會附贈 flywheel 二極體在 IC 裡面,這樣就可以省下一個零件,而所謂 buck controller 就是不包含開關電晶體的 IC,它是用來「控制」開關電晶體工作的 IC。

TI 還有一個系列的產品線腳「power module」,它是利用 system in module 封裝的技術,將交換式電源所需要的被動元件如電感等都一起封裝在同一個元件中,因此只需要極少的外部元件就可以工作。Power module 雖然用起來方便,但它的封裝通常都是 QFN 或是 LGA 那種適合 SMT 自動化組裝的封裝,比較不適合我們 maker 的手工組裝專案,因此今天我們就不討論 Power module。

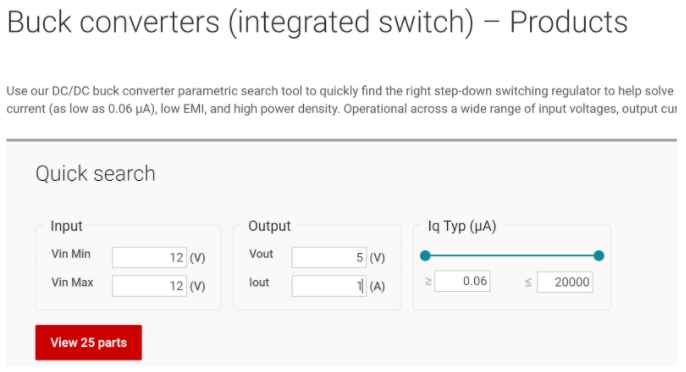

我們點進 buck converter 的頁面,在 Quck search 的輸入欄位中打入我們這次的設計參數:輸入 12 V,輸出 5 V/1 A,在我們一邊打時,它已經幫我們過濾出符合這個條件的零件有 25 個。

(圖片來源:Bird 提供)

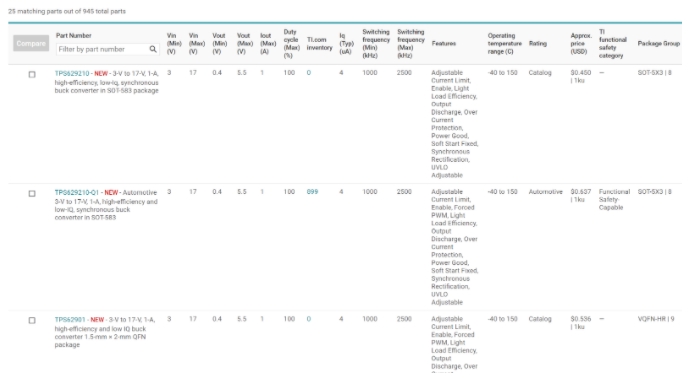

按下紅色的「view 25 parts」按鈕,我們就可以看到這 25 個零件的列表。

(圖片來源:Bird 提供)

這裡這麼多零件,每一顆都符合 12 V 輸入、5 V/1 A 輸出的能力,我們要怎麼選擇呢?這時候就顯示出這個參數式列表重要的地方了。雖然表中這 25 個零件都符合我們的設計規格,但它們仍然有其它的特性各不相同。

例如,表中有一欄叫做「TI.com Inventory」,它就是告訴你這顆零件在 TI.com 的線上商店中,還有多少庫存可以購買;如今正值 2021 年末半導體零件大缺料之時,在選擇一顆零件時知道它還有沒有庫存也是蠻重要的,買得到的零件才是好零件呀。

再舉個例子,它裡面有個欄位叫「Duty Cycle(Max)」,指的就是這個 buck converter 在工作時所允許的最大 duty cycle。我們在前幾回已經講過,buck converter 的輸出輸入電壓比,就是它的切換 duty cycle,如果一個 buck converter 的最大 duty cycle 允許到 100%,就代表它可以工作在完全導通的狀態下,讓輸出電壓等於輸入電壓。

然而,並非所有的 buck converter 設計都允許這樣的工作模式,表中就可以看到有些零件的 max duty cycle 只有 98%、95%,甚至 80%,這些零件就無法在完全導通模式工作,而必須要有一定的壓差才能工作。對於以電池爲電源的設計來說,如果 buck converter 可以在 100% duty cycle 下工作,就代表在電池快要沒電、電壓下降之際,仍然可以讓 buck converter 繼續工作,榨出最後一點能量。

對於手工組裝的 maker 專案來說,我們可能會比較在意零件的封裝。QFN 那種沒有接腳的零件不太適合用烙鐵焊接(雖然仍然可以),而 SON 或 BGA 那種接腳長在零件下方的零件就完全無法用烙鐵焊接了,因此也不適合手工組裝的專案。要用烙鐵組裝的話,最適合的還是 SOT、SOP 或是 TSSOP 這種有長腳的零件。

至於接腳的數目也是個考慮的因素。通常電源 IC 真正必要的接腳並不多,尤其是內建開關電晶體的 converter IC,但有些 IC 在設計時可能會考慮很多,就會把裡面的回授電路、控制電路拉很多補償訊號的接腳出來,讓你可以用外部的被動元件去微調電路的工作狀況,取得更好的工作效率或是反映速度;有些電源 IC 也會設計一些額外的功能如 soft start 緩啓動、power good 電源 OK 輸出,或是控制交換頻率等,讓你可以用接腳和外部零件來控制,但如果我們用不到這些功能,這些額外的接腳反而會成爲設計上的負擔。

這次我們就選用表中接腳最少,SOT-23-6 封裝的 TPS561201/561208 來設計。

電路 #

TPS561201/561208 這兩顆 IC 是接腳相容的兄弟,它們的規格和功能幾乎都一樣,唯一的差別在於 TPS561201 在輕載時,如果電感上的電流掉到 0,它會進入一個低耗電的 pulse-skip mode,省略接下來一小段時間的開關動作,而 TPS561208 在輕載時仍會維持開關的切換和電感上的電流。

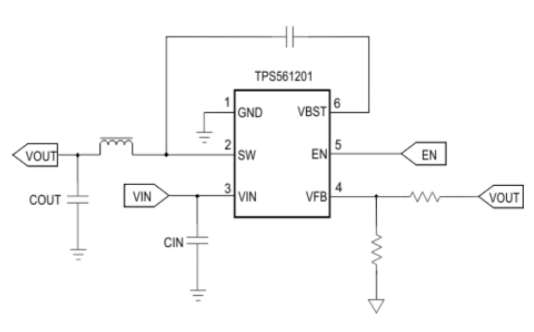

(圖片來源:Bird 提供)

TPS561201 這種工作模式在輕載時會讓電感上的實質交換頻率降低,有可能會讓頻率進入人耳可以察覺的音頻範圍內,讓人感覺電感會發出聲音,而 TPS561208 的工作方式則會維持電感上的交換頻率在 IC 內部設定的 580KHz,即使輕載時也不會改變,所以不會有上述的問題,但缺點就是輕載的效率會不如 pulse-skip mode。

零件的頁面上就有參考電路,可以看出 TPS561201 只需要外加電感、輸入輸出電容器、回授分壓電阻,以及一顆神祕的、接在 VBST 腳上的電容器,就可以工作。

電路圖上沒看到二極體,代表這顆 IC 裡面附贈了 flywheel 二極體。事實上如果 IC 裡面要附贈 flywheel 二極體,一般來說都不會只放個二極體,而會用一個跟開關電晶體同步的電晶體來設計,這跟我們在 boost converter 時,提過的同步整流設計是一樣的原理,但因爲在 boost converter 中,那顆二極體的功用看起來像個整流電路,所以用跟開關電晶體同步運作的電晶體取代之後,就叫做「同步整流」。

在 buck converter 中,二極體的作用是用來維持電流的流動(所以叫做 flywheel 二極體),當它變成與開關電晶體同步運作的電晶體之後,其實沒有一個很精確的名字可以形容它,只能用「synchronous」這個字來帶過。因此當你看到 buck converter IC 的名字中有「同步」(synchronous)這個字時,它多半就是在告訴你它裡面的 flywheel 二極體是用同步運作的電晶體取代。

至於用電晶體取代二極體有什麼好處,我們在講 boost converter 時也說過:壓降比較低。壓降低,損失就少,效率就高,就離 100% 更近了一點。

零件數值 #

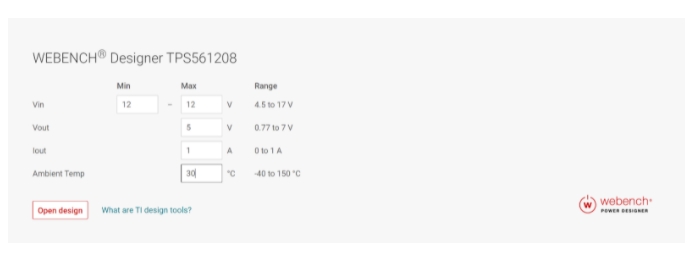

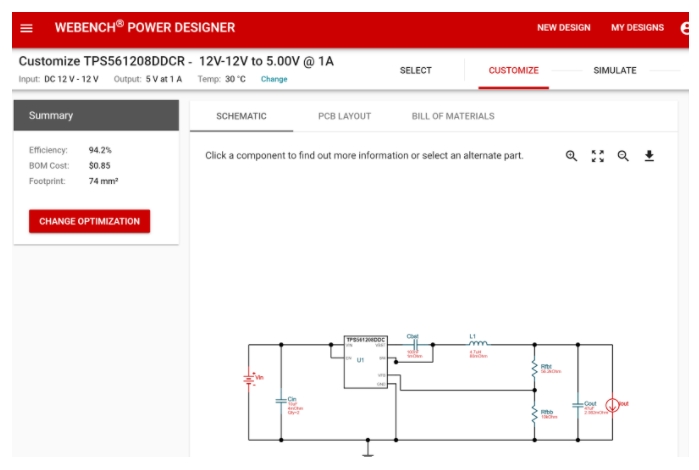

接下來我們要決定零件的數值。TI 在這方面提供了很方便的設計工具來協助我們,在 TPS561201 的產品頁面往下捲動,你會看到一個 WEBENCH 的框框。

WEBENCH 是 TI 提供的線上設計工具,可以很容易地幫你完成電源系統的設計、決定零件數值、模擬電路運作。

(圖片來源:Bird 提供)

我們在 WEBENCH 的框框中輸入我們的設計參數,然後按 Open design 按鈕,它就會帶我們到 WEBENCH 的設計頁面。這時它會要你登入 TI.com,如果你沒有 TI.com 的帳號,就順便註冊一個,這樣才能把做好的設計存下來。

(圖片來源:Bird 提供)

到了 WEBENCH 的設計頁面,可以看到它已經照著我們輸入的參數,將零件數值決定好了,像是控制輸出電壓的回授分壓電阻,它已經幫我們決定好了是 56.2 K 跟 10 K。

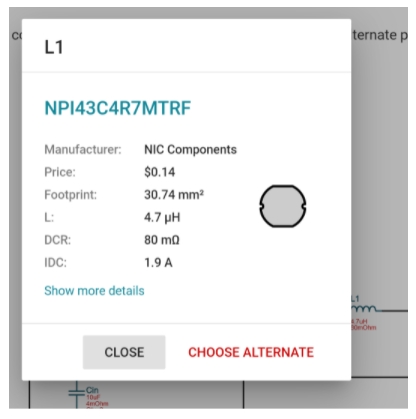

最關鍵的電感,它幫我們算好要用 4.7 uH,DC 電阻 80 mΩ 的電感。如果你想知道有什麼實際的零件可以用,用滑鼠在電感上面點一下,它還會跳一個視窗出來,告訴你有什麼廠牌、什麼型號的電感符合這個規格。

(圖片來源:Bird 提供)

我們上次設計 MC34063A 的 buck 電路時,用的電感是 57 uH 的,但這次用了 TI 的 TPS561201 來設計,需要的電感只要 4.7 uH 就好,不到上一次選用電感的十分之一,這也再一次印證交換頻率增加帶來的好處。我們上一次設計 MC34063A 的電路時,設定的交換頻率只有 50KHz(MC34063A 最快也只能工作到 100 KHz 而且會很喘),當交換頻率低時,每一次充電的時間就會拉得比較長,爲了避免電感飽和,就要用比較大感值的電感。

TPS561201 的交換頻率高達 580KHz,比 MC34063A 快了十倍不止,因此每一次充電的週期時間都不到上一回電路的十分之一,因此可以用更小的電感就工作得很好。

交換頻率的增加帶來的另一個好處就是電路的反應會變快,因爲交換式電源的控制電路基本上就是以交換的速度爲基礎在控制,當交換速度更快時,它就可以用更快的速度去監控、修正輸出電壓,同時輸出電壓的漣波也會比較低。

神祕的 Boost 電容 #

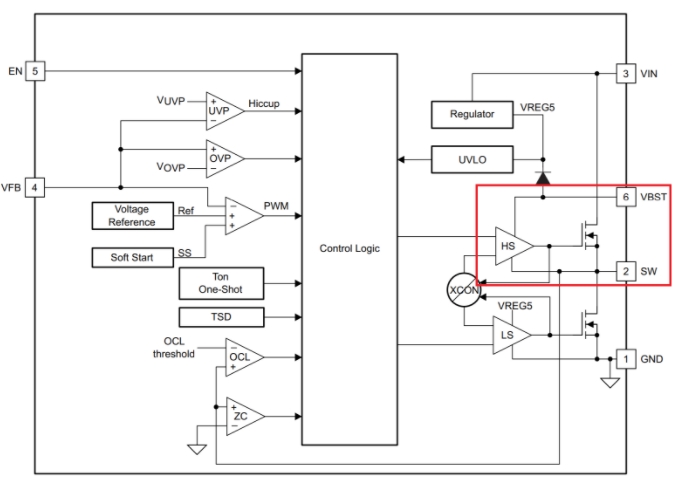

在 TPS561201 的電路中,出現了一個我們以前沒有見過的 0.1 uF 電容器,接在 SW 接腳與一支稱之爲 VBST 的接腳上。這個電容在我們介紹 buck 電路時並沒有出現過,它是用來幹麻的呢?

我們來看看 TPS561201 內部結構的方塊圖:

(圖片來源:Bird 提供)

原來 VBST 這隻接腳是供應開關電晶體,也就是圖中的 high-side MOSFET 的 gate 驅動電路所需要的電源。因爲開關 MOSFET 的 source 是接在 SW 接腳,也就是通往開關電感的電路。SW 接腳上的電壓隨時間變化很大,但整體來說這個電壓會與輸出電壓有關,而開啟 N-Channel MOSFET 需要一個夠高的 gate 電壓,至少要高出 source 電壓 5 V-10 V,才能讓 MOSFET 有效率地導通進入飽和區。

有些電源 IC 內部會設計 charge pump 來產生這個驅動 MOSFET 的 gate 需要的高電壓,但 TPS561201 的設計比較有趣,它直接利用一個 0.1 uF 的電容器跟 SW 接腳「借」這個電壓來,給 gate driver 電路使用。

至於 low side 的 MOSFET,也就是取代 flywheel diode 的那顆電晶體,它同樣也是 N-channel MOSFET,但因爲它的 source 是接地的,因此驅動 gate 的電壓只需要比 GND 高出 5 V 就可以,所以就利用 IC 內部的 5 V regulator 產生這個電壓就可以了。

小結 #

這一回我們用 TI 的 TPS561201 爲例,示範了零件的選擇、WEBENCH 設計工具的使用,以及各種設計參數的取捨。下一回我們會繼續探討,當內建的開關電晶體不夠大時,要如何用 buck controller 搭配外部的開關元件來設計功率更大的 buck 電源電路。

(責任編輯:賴佩萱)