作者:Bird

上一回【Maker電子學】淺談高頻系統的原理與設計—PART11,我們介紹了 PCB 上的傳輸線設計以及它的數學模型。這一回我們要用實際的例子來看看 PCB 上的傳輸線要怎麼設計,以及設計的過程要如何迭代。

天線輸出 #

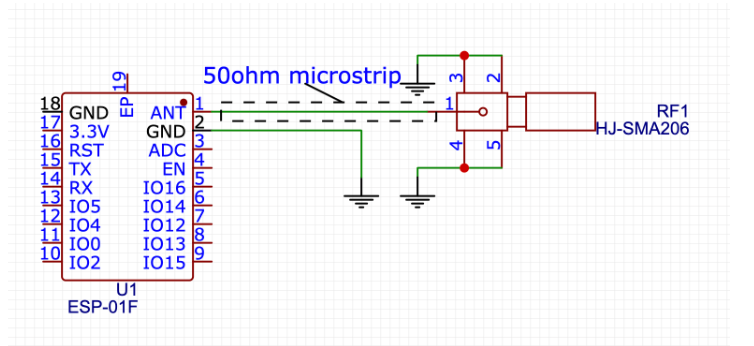

假設我們現在有這樣一個電路圖:

(圖片來源:Bird 提供)

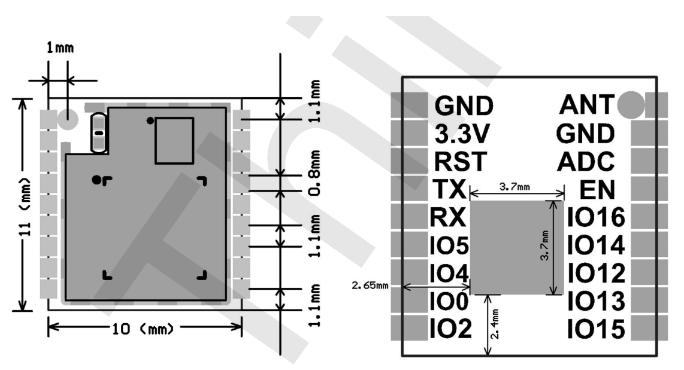

ESP-01F 是一顆用 ESP8285/ESP8286 做出來的 2.4 GHz Wi-Fi 模組,它上面沒有天線,它的 RF 訊號在模組的第一腳輸出。我們要在 PCB 上設計一條傳輸線,將這個 2.4 GHz 的訊號傳送到板子上的另一個零件:SMA 連接器(SMA 連接器是一種很常用的小型 RF 連接器,它的特性阻抗是 50 ohm)。

大部分的 RF 系統都以 50 ohm 的特性阻抗來設計,這是實務上的一種慣例,它來自 1930 年代 RF 系統剛萌芽時,同軸電纜設計上的一個妥協。當年的 RF 系統頻率不高,但是為了要發送跨越長距離的 RF 訊號,從發射機到天線的同軸電纜要能傳輸上千瓦的 RF 訊號功率。

當時的材料技術還沒有現在這麼進步,大部分的同軸電纜都是以空氣作為絕緣層。設計同軸電纜的人們發現,在特性阻抗 77 ohm 時,電纜的傳輸損失最小;特性阻抗是 30 ohm 時,它可以承載最大的功率。雖然有一好沒兩好,但是工程師們就將 77 和 30 這兩個數字加起來除以二,再取個整數,就變 50 了。

至於有線電視系統的特性阻抗之所以是 75 ohm,是因為最常用的電視天線是 1/2 波長折疊偶極天線(folded dipole antenna),而這種天線輸出的特性阻抗是 300 ohm 平衡輸出,只要用一個 2:1 的平衡轉不平衡變壓器(balun,balance-unbalance transformer)就可以很容易地將訊號的特性阻抗轉換為 75 ohm。

我們之前說明過,特性阻抗是傳輸線上電壓與電流的比例,它符合歐姆定律 V=IR 的定義,因此將 300 ohm 特性阻抗轉換為 75 ohm 時,事實上就是讓訊號的電壓變為原來的四分之一、電流變為原來的四倍。平衡轉不平衡時,電壓會變成原來的二分之一,然後再加上 2:1 的變壓器,就得到了原來四分之一的電壓,將阻抗轉成四分之一。

好,回到 50 ohm。ESP-01F 這個 Wi-Fi 模組的天線接腳輸出是 50 ohm 的特性阻抗,而 SMA 接頭的輸入也是 50 ohm 的特性阻抗,因此我們要在 PCB 上設計一條特性阻抗為 50 ohm 的傳輸線,將訊號從 Wi-Fi 模組的 ANT 接腳傳送到 SMA 連接器,SMA 連接器就可以用來連接天線了。

雖然 50 ohm 是大部分 RF 系統設計的慣例,但並非所有的模組或是 IC 輸出的 RF 訊號都有 50 ohm 的特性阻抗,至於它們的輸出到底是不是 50 ohm,就需要查閱零件的 datasheet 才會知道。一般來說,如果是模組,大概十之八九會是 50 ohm 的輸出,但如果是 IC,除非它是 LTCC 之類的高階封裝技術做出來的 IC,否則一般 RF IC 的輸出接腳不太可能是 50 ohm 的特性阻抗,那如果特性阻抗不是 50 ohm 的話要怎麼辦呢?就要用電路做阻抗轉換或阻抗匹配,這個我們下一次再聊。現在先讓我們處理 50 ohm 的輸出就好。

設計微帶線傳輸線 #

電路圖上有個標示「50 ohm microstrip」,代表畫圖的人希望我們用上次提過的微帶線(microstrip)來設計這個 50 ohm 的傳輸線。

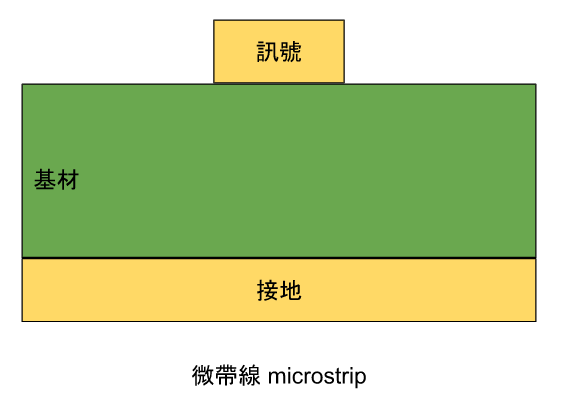

(圖片來源:Bird 提供)

微帶線是最簡單的一種 PCB 傳輸線,它只需要一層參考的接地和一條傳輸線軌跡。

我們上次聊過微帶線特性阻抗的數學模型,雖然簡化過的模型可以用計算機按出來,但實務上有很多的工具可以幫助我們做設計迭代,不需要自己辛苦地算。

我們在網路上搜尋「microstrip impedance calculator」就可以找到一大堆線上的阻抗計算器。這裡就用 eeweb.com 的 Microstrip Impedance Calculator 為例來做這個設計。

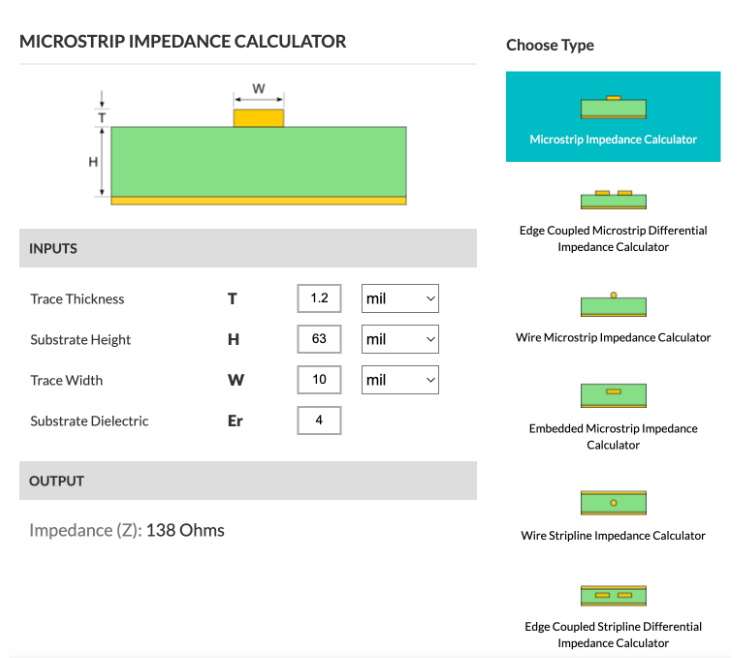

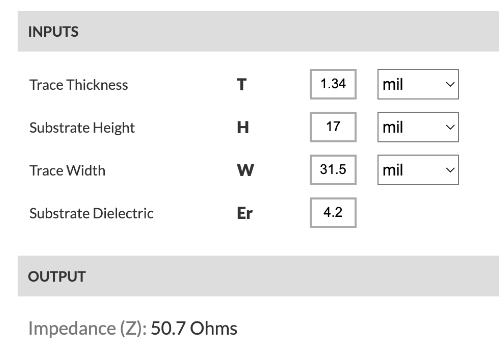

打開 Microstrip Impedance Calculator 會看到這樣的畫面:

(圖片來源:Bird 提供)

畫面的右邊是各種不同的 PCB 傳輸線類型,我們要使用的是第一種 microstrip。除了 microstrip,這個工具還可以幫我們計算如埋入式微帶線(embedded microstrip)或是差分微帶線(differential microstrip)的特性阻抗。

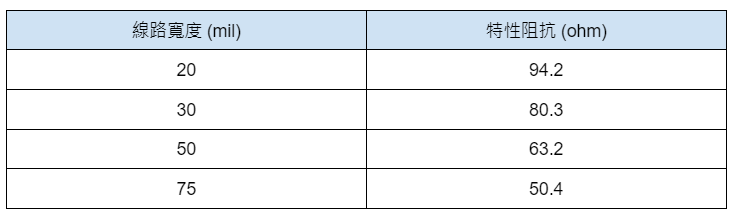

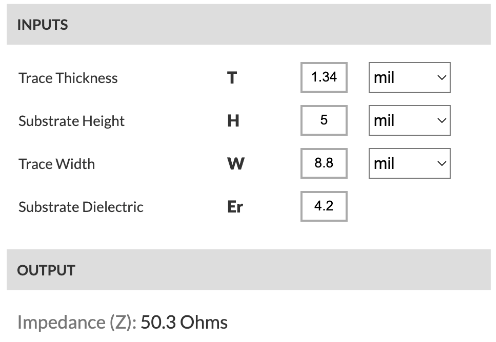

計算的方法很簡單,只要在畫面中的格子輸入線路厚度 T、絕緣層厚度 H、線路寬度 W、絕緣層的介電常數 Er 等參數,它就會幫我們計算出特性阻抗。以上圖為例,在線路厚度 1.2 mil、絕緣層厚度 63 mil、線路寬度 10 mil、絕緣層的介電常數 4.2 的情況下,算出來的傳輸線特性阻抗是 138 ohm。

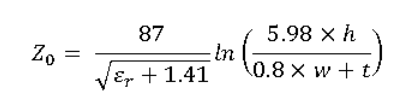

我們上次有看過簡化版的微帶線特性阻抗公式:

(圖片來源:Bird 提供)

從這個公式中各項參數分別在分子或是分母,我們可以大概知道參數變大或變小,對特性阻抗的影響。比方說,因為 w 在分子項,而且又被取自然對數,因此當 w 越大,算出來的 Z 就會越小。

我們可以把上面那個例子的線路寬度 W 從 10 mil 改到 20 mil,看看特性阻抗是不是有變小。

(圖片來源:Bird 提供)

有,特性阻抗確實變小了,但沒有變小很多,與 W 的變化程度並非線性的關係。這是可以預期的,因為畢竟中間還有一個自然對數 ln() 在。

Mil 這個單位是電路板設計上很常用的英制單位,它的定義是千分之一英吋,最常用到這個單位的地方就是用來描述 PCB 走線的寬度。

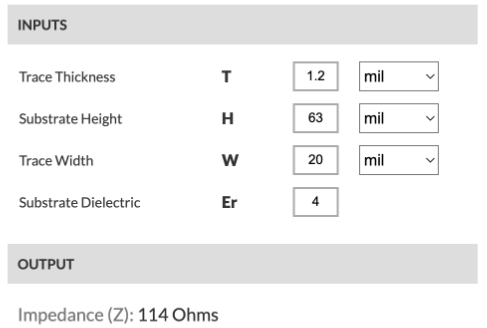

Microstrip 的設計參數中,線路厚度 T 指的是傳輸線本人的厚度,也就是銅箔層的厚度。我們要怎麼知道銅箔有多厚呢?

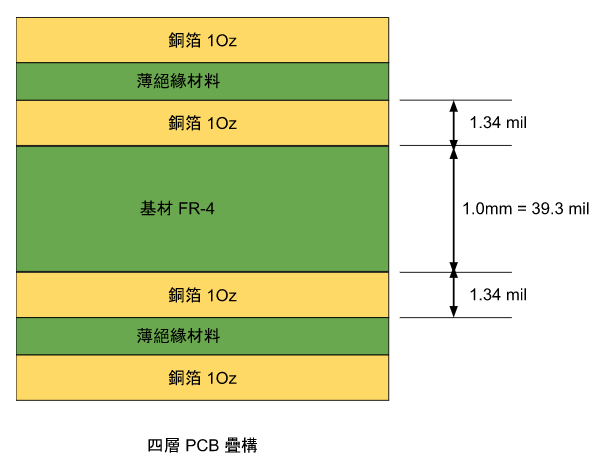

在製造 PCB 的時候,我們要告訴 PCB 廠我們需要的 PCB「疊構」,所謂疊構就是 PCB 每一層材料的組成細節,像是銅箔層多厚、板子中間的玻璃纖維絕緣層多厚、要有幾層… 等。PCB 的疊構並不是你要做什麼就一定有什麼,它其實有一些標準,比方說板子的厚度常見的有 0.8 mm、1.0 mm、1.2 mm、1.6 mm 等,你不太容易找到板廠可以幫你做 1.3 mm 厚的 PCB。

至於銅箔的厚度,其實也是有標準的。PCB 的銅箔厚度常見的單位是 Oz,也就是英制的重量單位「盎司」,這其實是一個簡寫的單位,它的定義是每平方英尺的銅箔有多重,正確的寫法是 Oz / sq ft。越重的話代表銅箔越厚。一般常見的銅箔厚度有 1/2 Oz、1 Oz、2 Oz 等,它們的厚度如下:

(圖片來源:Bird 提供)

銅箔是有標準化材料的,因此你也很難找到板廠幫你用 2.3 Oz 的銅箔做 PCB。

至於介電常數,它直接由 PCB 的絕緣材料決定,像我們常用的 FR-4 玻璃纖維布基材,Er 大概就是 4.2,可能不同廠家的 FR-4 會有略為不同的介電常數,但都是小數點後兩位以下的差異,因此除非你可以選擇 FR-4 以外的板材,否則介電常數這一欄能改變的可能性也不大。

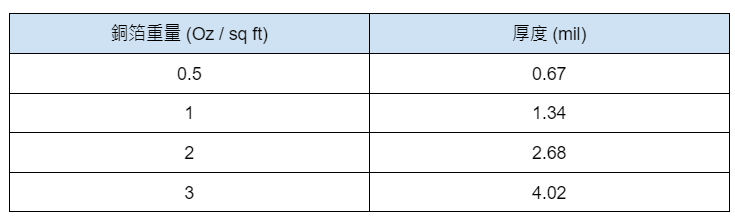

說到後來,我們發現其實設計 PCB 上的 microstrip 傳輸線時,唯一能讓我們自由發揮的,就只有線路的寬度了。我們來看一個實際的例子好了,假設我們用 1.0 mm 絕緣層厚度的 PCB 材料,搭配 1 Oz 的表層銅箔,這時的疊構就像是這樣:

(圖片來源:Bird 提供)

於是我們把以上參數輸入 Microstrip Impedance Calculator,並設定線路寬度是 20 mil:

(圖片來源:Bird 提供)

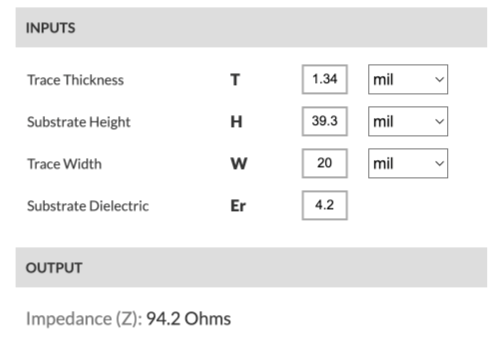

這樣算出來的特性阻抗大概是 94 ohm,比我們需要的 50 ohm 大蠻多的。我們試著將線路的寬度加大,看看特性阻抗能不能降到 50 ohm:

(圖片來源:Bird 提供)

我們發現,在 1.0 mm FR-4 絕緣,搭配 1 Oz 的表層銅箔這樣的 PCB 疊構下,線路的寬度要到 75 mil 才能有 50 ohm 的特性阻抗。75 mil 有多寬?大概是:75(mil)/ 1000*25.4 = 1.905(mm)。

這在大部分的 PCB 設計上其實不是合理的線路寬度,它非常、非常、非常寬,而且 ESP-01F 模組的接腳設計,pad 的寬度是 0.8 mm,腳跟腳之間的 pitch 是 1.0 mm,根本容不下 1.905 mm 這麼寬的線。

(圖片來源:Bird 提供)

0.8 mm 寬的線路大概是 31.5 mil,我們試試看將電路板的厚度變薄,能不能做出 31.5 mil 以下的 50 ohm 傳輸線。

(圖片來源:Bird 提供)

我們發現,要將板子的厚度降到 17 mil,才能在 31.5 mil 的線寬下做出 50 ohm 的傳輸線。17 mil 是多厚呢?大概是 0.4 mm 左右。有,世界上有存在 0.4 mm 厚的 FR-4 PCB 基材,但是因為它很薄,所以非常軟,機械強度很低,因此也很少人真的會用 0.4 mm 的 FR-4 來做電路板。

那怎麼辦?我們難道做不出 50 ohm 的傳輸線了嗎?

還有個方法:增加 PCB 的層數。如果我們把 PCB 的層數增加到 4 層,大部分 4 層 PCB 的疊構中絕緣層的厚度其實是薄-厚-薄這樣的排列,而非均勻分佈:

(圖片來源:Bird 提供)

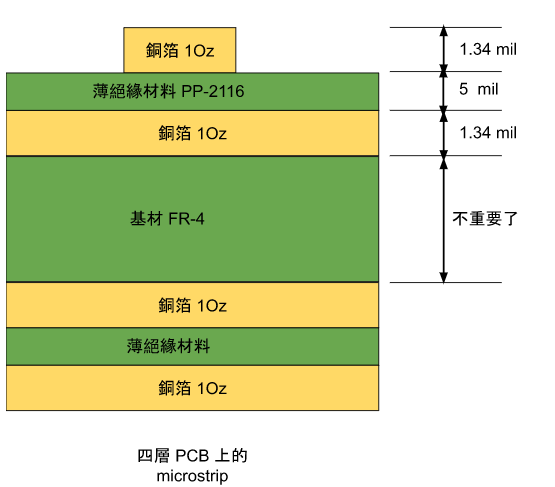

在四層的 PCB 疊構中,表層銅箔和它下面的第二層銅箔中間的絕緣材料通常是一種成為「prepreg」的、很薄的黏合片,它的厚度通常只有幾個 mil 而已,以常見的 2116 號 prepreg 材料來說,它的厚度是 127 um,差不多就是 5 mil。

如果我們利用表層銅箔走訊號,四層板的第二層銅箔當作參考地,這時候用來計算阻抗的 H 就就變成了 5 mil,而不是原來的三十幾 mil。

(圖片來源:Bird 提供)

我們將 H 用 5 mil 代入計算工具,一樣用 1 Oz 的銅箔與 4.2 的介電常數:

(圖片來源:Bird 提供)

可以算出來在這樣的前提下,走線只需要 9 mil 左右的寬度,就可以達到 50 ohm 的特性阻抗。

因此,我們很少看到 RF 的的電路板只用兩層板來做,主要的原因就是在一般厚度的兩層板上,我們很難做出 50 ohm 的傳輸線,除非用很寬很寬的走線,而利用四層板的第一層、第二層之間距離很近的這個特性,我們才能做出寬度合理、阻抗準確的傳輸線。

小結 #

這一回我們利用 Microstrip Impedance Calculator 這個計算工具示範了 PCB 上 microstrip 傳輸線的特性阻抗計算,也說明了 PCB 製造上的一些參數,如銅箔厚度、板材厚度這些參數對特性阻抗的影響,同時我們也說明了為什麼在兩層的 PCB 上不容易做出 50ohm 的標準傳輸線,以及在更多層的 PCB 上如何解決這個問題。

下一回我們要進入另一個稍微複雜的領域:阻抗轉換、阻抗匹配,來解決在不同阻抗之間傳輸訊號的問題。

(責任編輯:賴佩萱)