作者:陸向陽

AI的第二波熱潮在1980年代,原訂目標是開發出與人類相仿,具有學習、判斷能力的電腦,但經過10年努力後各方多宣告放棄。10年摸索努力的結果留下兩個副產品,一是專家系統(ES),二是類神經網路(NN),今日多直接稱神經網路。

專家系統是把人類專家的智慧經驗轉化成判定程式,程式碼龐大且難維護,好處是只要少量資料、少量運算就能得到結果。反之,神經網路倚賴大量資料與大量運算力來實現智慧判定,程式只有少量人工撰寫與若干人力介入,多數時間透過自動迭代運算來練就智慧模型。

2010年代至今AI迎來第三波熱潮,因為客觀環境已不同,今日數位資料豐富、電腦運算力大增,故興起的是神經網路技術,而非專家系統。簡言之,今日能否練就AI智慧能力,其實高度倚賴資料量、資料品質,或稱為資料集、數據集。

接著從另一處來談,筆者曾聽一場資安議題演講,演講完有聽眾問講師:想訓練一個AI模型來偵測惡意程式或惡意流量,但正常的程式跟流量眾多,惡意的極少,這樣訓練出的AI模型肯定成效不彰(惡意樣本不足),該怎麼辦?

講師給了兩個建議,一是如果學習訓練的資料量充沛,可以把正常樣本的量減少,如此惡意樣本的比例相對拉高,AI模型的訓練效果可以改善。另一是運用生成對抗網路(GAN)技術來自動生成一些壞樣本,增加壞樣本的量,一樣在於增加壞樣本的數目、比例。

由此可知,資料如果不足,或資料不容易產生、不容易取得,但我們又要足夠的資料量才能訓練AI模型,這時只好用機器自動產生來增加資料量了。

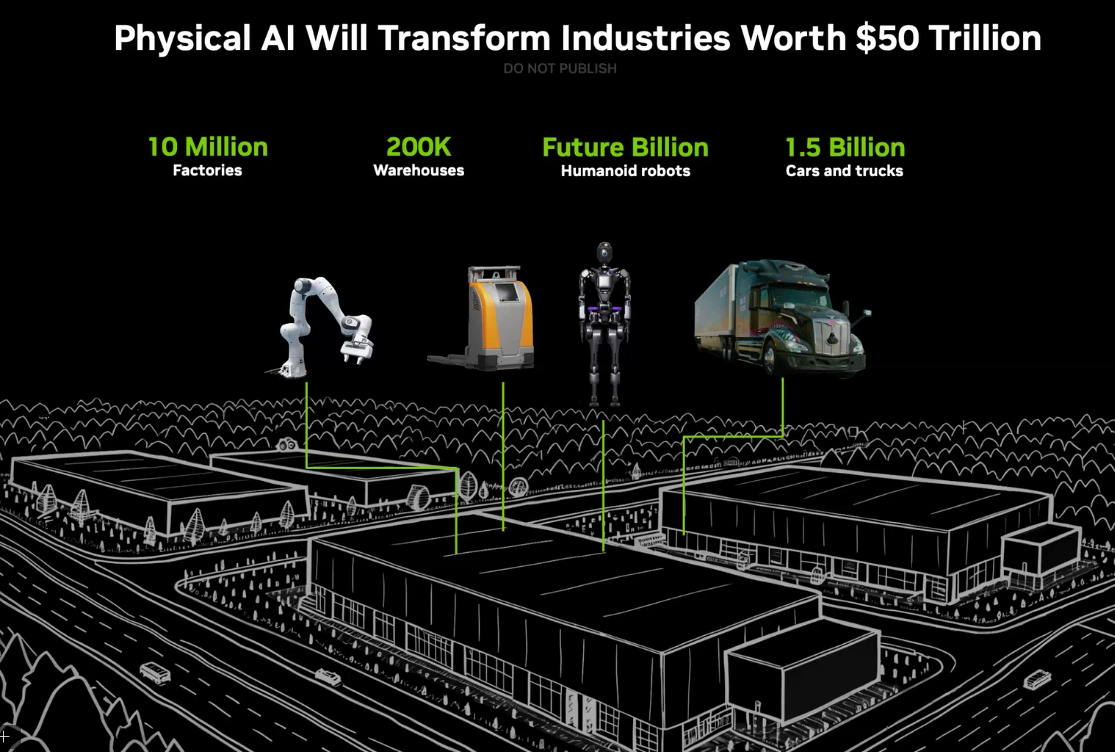

循此思路,現在NVIDIA鼓勵各界開發實體AI,使自駕車、人型機器人都具有智慧,這時就需要有足夠的實體世界資料集來供模型學習訓練之用。

圖1:NVIDIA認為Physical AI將成為50兆美元商機的大產業(圖片來源:NVIDIA)

實體世界的資料集從何而來?若以無人搬運車而言,可能在搬運車會走動的空間中拍攝諸多圖片供其學習,或透過紅外線測距、超音波測距、雷射測距等所測得的數據為學習資料集。

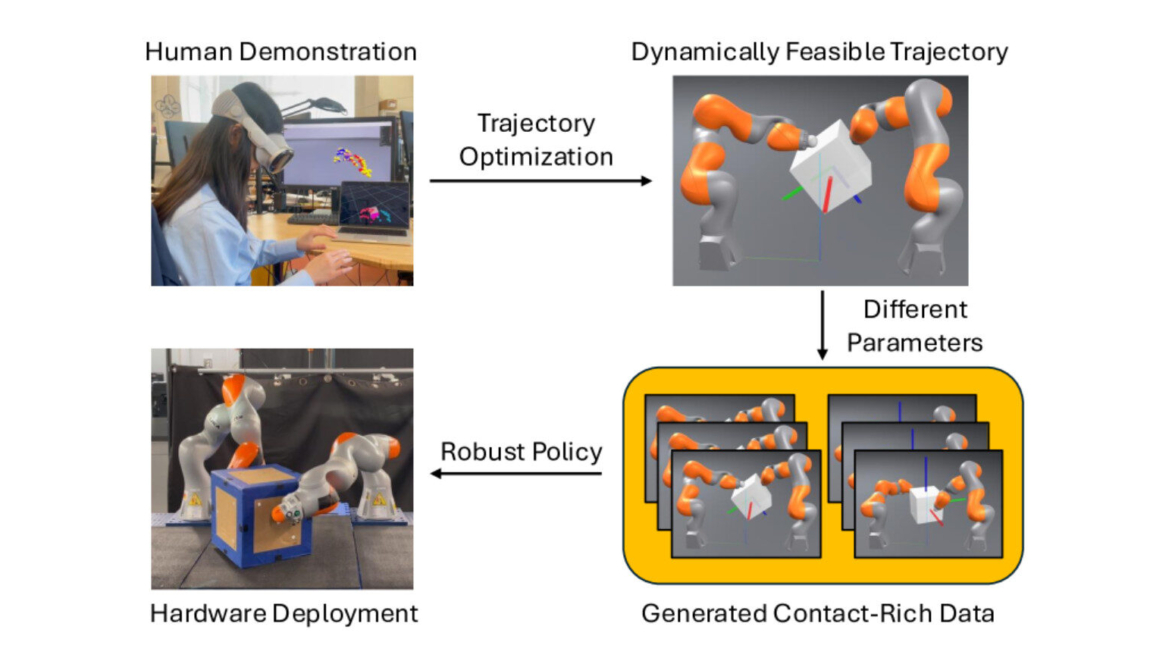

或者,機器手臂的實體AI學習則是來自人類的親自肢體表現為示範,從示範過程中收集感測數據來成為訓練資料集。

但如果資料不足,或取得足夠的資料需要時間,而開發時程有限,或實體場佈開銷大,預算不足,或者是訓練專案太多,該怎麼辦?這時就必須考慮透過電腦自動生成假的實體資料,來供模型學習訓練了。

而近期麻省理工學院(MIT)與機器人與人工智慧研究所(RAI)就合作推動名為PhysicsGen的計畫,該計畫即運用生成式人工智慧(GenAI)來生成實體性、物理性資料,再將資料供AI模型訓練用。

GenAI通常用來生文字、圖片、影片、聲音等,但現在MIT團隊們嘗試用來生成模型訓練所需要的物理資料,PhysicsGen不僅用來增加資料量,也將目標設定在生成有品質的資料,畢竟資料品質不足、多樣性不足,也是無法訓練出好的模型。

目前PhysicsGen的一種產生實體資料的方式是,讓某個人配戴上虛擬實境(VR)裝置,然後透過該裝置操作電腦螢幕中的物件,如一個盤子、一個杯子等,對該盤子或杯子進行一般人的日常操作,如此PhysicsGen就可以感測、記錄並生成新的物理數據。

圖2:PhysicsGen透過VR操作記錄與生成物理性資料(圖片來源:SimulationNews)

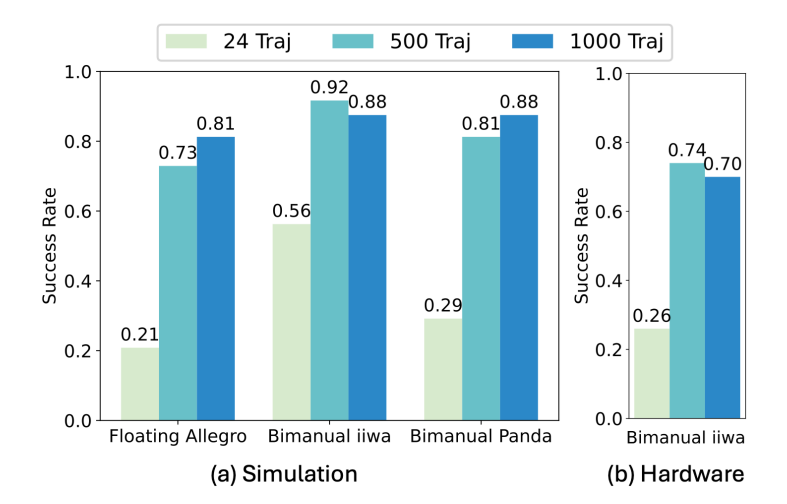

MIT方面稱,相似的人工操作,只要人實際示範整個程序24次,PhysicsGen以此記錄並生成的資料,再供機器人的模型訓練使用,其訓練出的模型,在模仿相同工作的成功率上,便能從60%提高到81%,言下之意PhysicsGen產生了足量、足品質的訓練用資料,從而讓訓練獲得好效果。

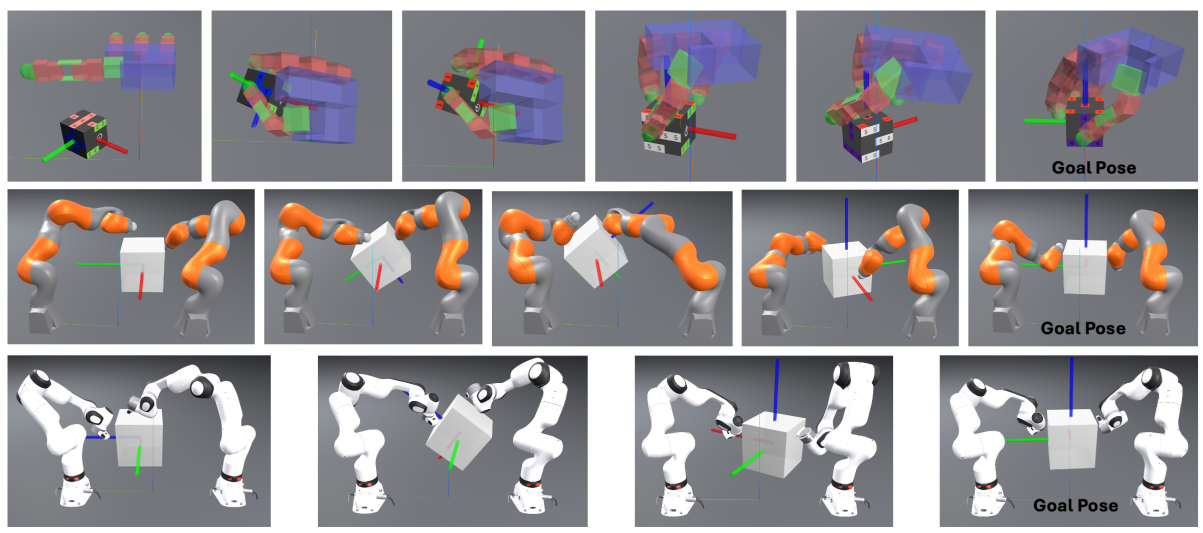

圖3:訓練出的AI模型能依不同景況而採取不同的機器手臂操作策略(圖片來源:MIT)

有了PhysicsGen後,要改變機器人的行為也非常容易,重新訓練實體AI模型即可,例如讓一個機械手臂從倒水的功能,變成洗碗的功能,新的模型很快可以練就成,甚至可以省下購買實際杯子、盤子的費用。

目前PhysicsGen還在持續發展,後續還可能朝物理世界的互動反應等方向推進,以此生成更多、更逼近真實世界的訓練資料。

圖4:用虛擬推演(Simulation)方式訓練出的模型成功率高過實際硬體訓練(圖片來源:MIT)

延伸閱讀:

- PhysicsGen的相關研究論文(英文)

- PhysicsGen專案網站(英文)

- Physics-Driven Data Generation for Contact-Rich Manipulation via Trajectory Optimization(影片)

- MIT PhysicsGen:為訓練機器人生成資料 - 2025/08/28

- Arduino增強衛星通訊、超寬頻能力 - 2025/08/27

- 推探Hugging Face機器人策略 - 2025/07/29

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!