作者:陸向陽

2025年1月DeepSeek-R1模型震驚全球,一是它用極便宜的訓練成本達到與OpenAI o1不相伯仲的智慧表現,二是DeepSeek標榜模型開放,這使各界質疑OpenAI公司維持封閉的模型開發路線是否仍有價值?事實上OpenAI執行長Sam Altman就在DeepSeek轟動後表達過封閉、開放路線需要再次思考。

但是DeepSeek真的開放嗎?其實它只有開放權重(weight)部份,程式碼也只揭露一部份,其餘的僅在其發佈的技術報告(technical report)中用文句描述而已。

雖然開放權重就足以對DeepSeek模型進行多種改造,但也有人認為這是一種洗白式開放(openwashing),或稱為漂白,意即既可以獲得「開放」這個美名盛譽傳播效果,又不用真的因開放而有所損失(開放會讓潛在競爭者加速吸收學習追趕)。

AI模型開放框架(Model Openness Foundation, MOF)

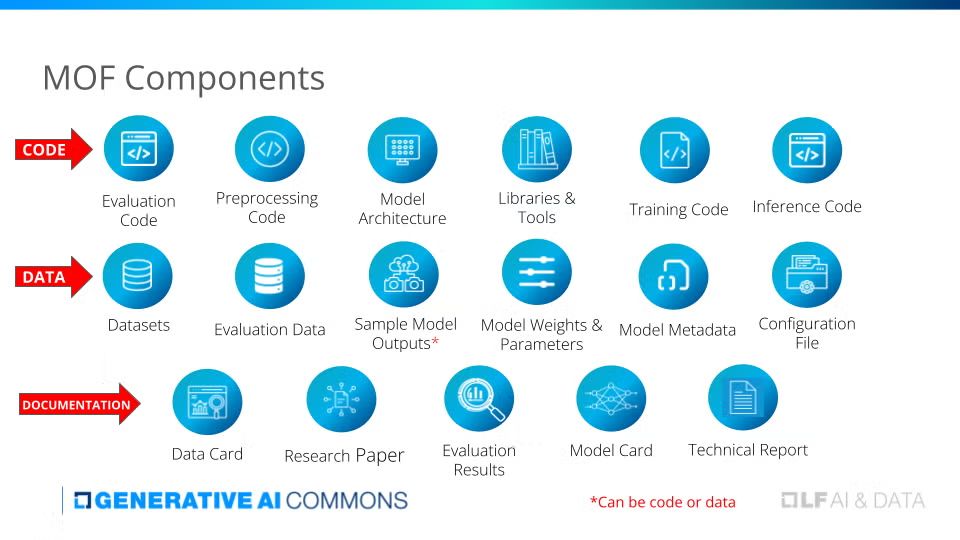

鑑於此,Linux基金會轄下的LF AI & Data基金會在去(2024)年3月發佈AI模型開放框架(Model Openness Foundation, MOF),明確表達了AI模型的開放包含17個關鍵部件(critical components),權重僅為17個之一。

圖1:MOF的17個模型開放部件(資料來源:LF AI & Data基金會)

這17個部件有的是資料、有的是程式碼、有的是文件,資料必須以CDLA-Permissive、CC-BY等授權方式開放;程式碼必須以Apache 2.0、MIT等方式開放;文件則必須以CC-BY的方式開放。

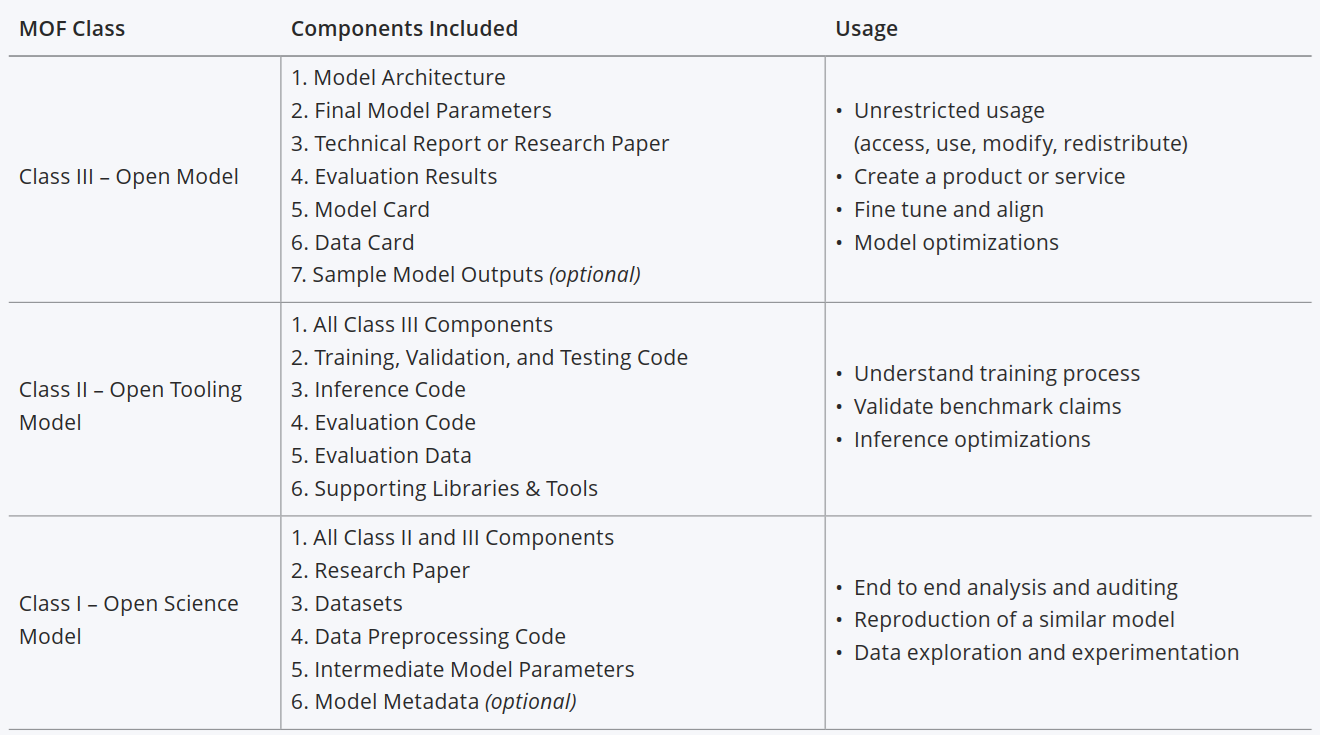

然後基金會把開放分成3種層次,最初階(Class III)的開放稱為模型開放,必須開放模型架構、模型最終訓練完成後的參數、技術報告或研究論文、模型表現評估結果、模型卡、資料卡等,另可選擇性是否要開放樣本模型的輸出。

進階一點的開放(Class II)為工具性的模型開放,除了前述的部件要開放外,還要開放訓練、驗證、測試所用及的程式碼,還有模型推論用的程式碼、評估模型時所用的程式碼、評估用的資料、支援的函式庫與工具等。這一層次的開放主要是讓模型的訓練開發者更加了解模型練成的環境與過程。

目前最高層次(Class I)的開放稱為科學性的模型開放,除了要包含前述的Class I、Class II開放外,還要給出研究論文、資料即、資料預先處理的程式碼、中介模型參數等,以及可選擇性的是否要提供模型的元資料(metadata)。

圖2:MOF的三種開放層次與部件需求、使用情境(資料來源:LF AI & Data基金會)

MOF立意良善,但MOF也並非唯一對模型開放提出主張或定義的,例如開放原始碼促進會(Open Source Initiative, OSI)也在去(2024)年10月提出了1.0版的OSAID(Open Source AI Definition),但也有人對OSAID認定的開放範疇有不同看好,因此2025年開放原始碼聯盟(Open Source Alliance, OSA)也發佈了開放權重定義(Open Weight Definition, OWD)。

值得注意的是,若依據OSAID,則知名的開放原碼AI模型Llama也沒有過關,理由之一是沒有公開該模型訓練所使用的資料集,對此Meta不表認同。

雖然各有定義,但重點還是這些定義是否能成功廣泛推廣,而這是資訊業界的課題,一般的模型用戶只希望盡可能知道哪些模型算是開放、開放到何種程度?或開放了哪些部件等,由於各種開放定義多在去年初步成形,均在1.0版的首次正式版,後續推測會有越來越多模型標榜自身是屬於哪種定義下的哪些程度開放。

常見模型的開放狀況

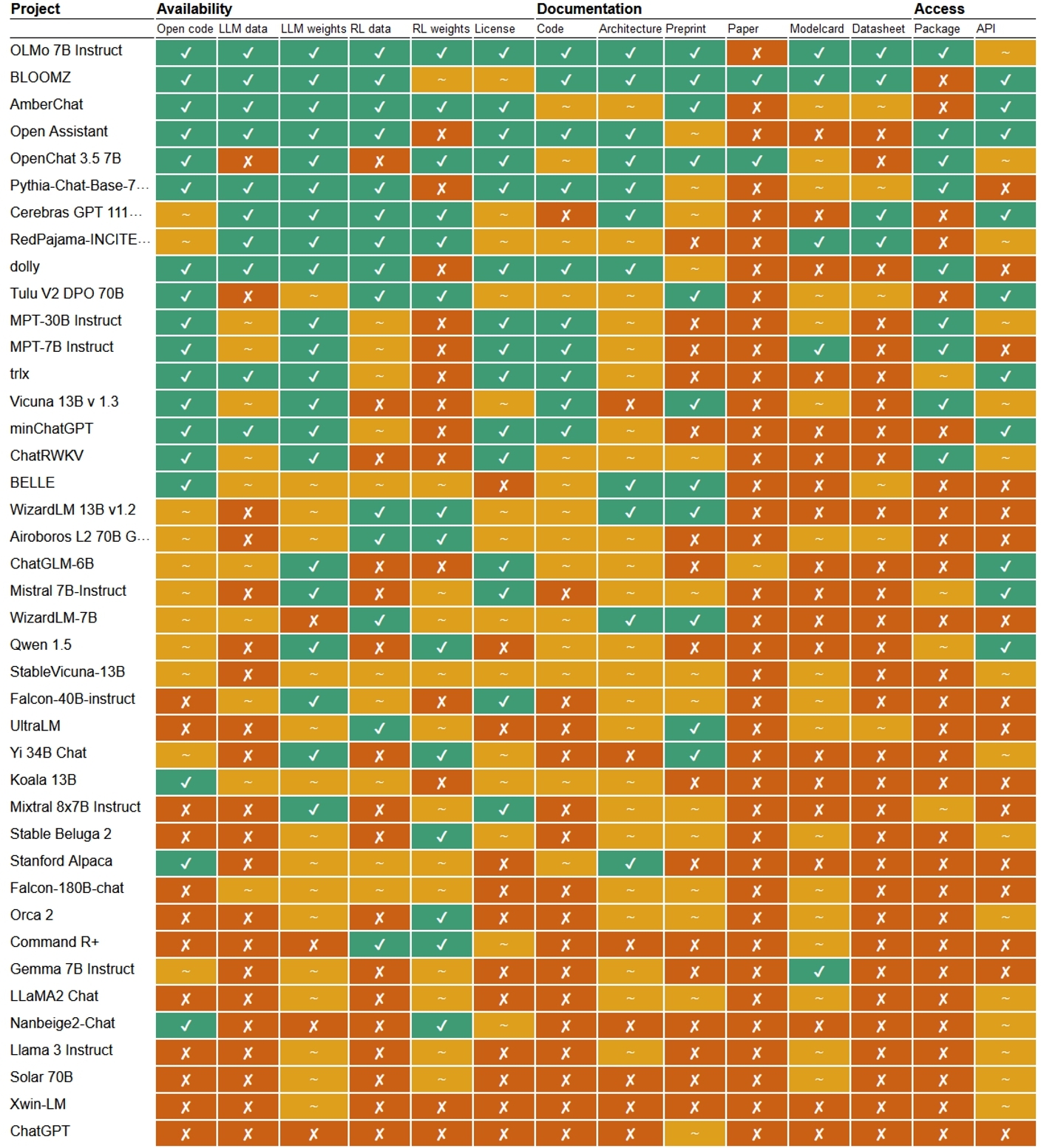

在還沒有如此普及前,筆者也找了一些相關資訊,已經有學者對於模型的開放性進行研究,例如荷蘭Radboud大學的兩位學者(Andreas Liesenfeld、Mark Dingemanse)就有研究專文,列出了常見模型的開放狀況:

圖3:荷蘭Radboud大學兩名學者對大語言模型的開放性進行研究(資料來源:dl.acm.org)

他們對於模型的開放性研究不僅包含程式碼、資料、文件,甚至把存取幸也納入,例如能不能透過應用程式介面(API)呼叫使用等,其中可以看到表格最下列的ChatGPT幾乎統統沒有開放。

相對於此OLMo算是此一比較表中最開放的,相關報導也表示OLMo連模型訓練過程中的日誌(log)資料也是開放的。

小結

最後筆者說說自己的過往經驗,事實上「洗開放」並非今日才有,1981年IBM推出的個人電腦也是全面開放其硬體設計,但依然沒有揭露其韌體(BIOS)程式碼,之後1990年代諸多業者推行所謂的UNIX伺服器,標榜UNIX伺服器為開放系統,因為系統上跑的是開放作業系統UNIX,任何以UNIX作業系統撰寫成的應用程式可輕易移植到不同系統、不同版本的UNIX作業系統上。

說法如此,但UNIX伺服器業者也都為自有的UNIX(如HP UX、Sun Solaris、MIPS IRIX等)添加各種獨有特有設計,期望套鎖住企業客戶,避免客戶改用其他家的UNIX伺服器,此稱為業者套鎖(vendor lock-in),確保能從企業用戶身上持續獲取收益。

而這時期所謂的開放也僅是相對而言,與更早期的1960年大型主機(mainframe)、1970年代迷你電腦(minicomputer)等專屬系統相比,UNIX確實更為開放,前兩者幾乎全然封閉,幾乎無共通、交換、開放可言。

也因為資訊產業誤用、濫用開放一詞已久,未來恐怕也難根絕,故運用此一次機會進行簡單說明。

(責任編輯:謝嘉洵。)

- 從主控晶片檢視NVIDIA AIPC:DGX Spark、DGX Station - 2025/04/25

- Hailo在樹莓派上實證LLM技術的語音識別 - 2025/04/18

- GTC 2025技術觀察:GR00T N1、Newton、BDX Blue - 2025/04/09

訂閱MakerPRO知識充電報

與40000位開發者一同掌握科技創新的技術資訊!